9 |

|

« el arte jesuítico : anterior |

siguiente: El Final » |

|

Durante el siglo XVIII la producción de la yerba en las Reducciones jesuíticas adquirió particular importancia; en yerba se estipulaban los contratos, se la utilizaba como moneda y era muy solicitada por los españoles, quienes pagaban altos precios en las grandes ciudades rioplatenses, en Chile y en el Perú. |

Las Reducciones jesuitas practicaban un comercio interno entre las propias poblaciones, y un comercio externo, especialmente con Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, donde el apego por esta infusión se había extendido. Dado que las Reducciones solían tener especialidades, el intercambio comercial era necesario y útil a todos. Se fijaban los precios teniendo en cuenta su mayor o menor abundancia, el costo de la mano de obra, el flete, etc. Así, el maíz tenía un costo mucho menor que la yerba mate, que además de exigir una mayor mano de obra, era muy solicitada por los españoles, quienes pagaban altos precios en las grandes ciudades rioplatenses, en Chile y en el Perú.

El asociativismo solidario, subordinando los intereses particulares al interés común, se encuentra presente en formas de solidaridad activa como la "yerba estancada", proceso mediante el cual se sostenía el precio de la yerba mate mediante la acción mancomunada de todas las reducciones dedicadas a su producción y acopio, en contra de los manejos espurios realizados por pretendidos intermediarios, que se perdió una vez destruido el enlace entre los pueblos de las Misiones. O también la forma asociada en que se accedía al crédito, colocando la producción común como garantía, lo cual permitió efectuar compras de insumos, materiales y productos que no se generaban localmente.

El transporte se hacía en carretas y luego en embarcaciones hasta Santa Fe. Para Chile era cargada en mulas que cruzaban la Cordillera de los Andes a unos 5.000 metros de altura. Si iba hasta el Callao, el itinerario llegaba a Valparaíso y luego seguía en una embarcación. En total podía demorar diez días.

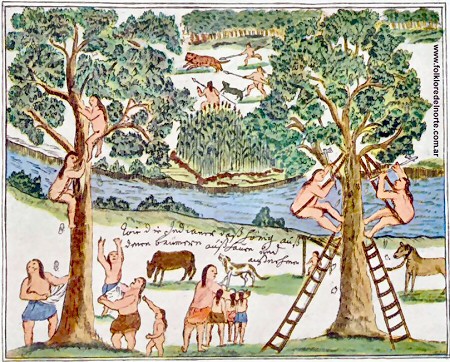

Los Jesuitas poseían plantaciones donde explotaban, entre otros cultivos, yerba y algodón, que figuraban en los inventarios conocidos de las reducciones. Los Jesuitas mencionaban a la yerba en sus Cartas Annuas y fue precisamente uno de ellos, Francisco José Sánchez Labrador, el primero en ocuparse del aspecto técnico científico en un trabajo fechado 1774, que es hoy prácticamente desconocido.

|

En yerba se estipulaban los contratos, y en yerba, los mercaderes foráneos efectuaban los intecambios de sus telas, sus armas y otros artículos manufacturados, no corriendo en el país ninguna moneda metálica, según Juan Francisco de Aguirre. Por los años 1680, la yerba era la moneda corriente en la Provincia del Paraguay. En Santa Fé, 8 a 10 pesos plata la arroba; y en Tucumán, hasta 20 de la misma moneda. El peso provincial, que así llamaban a las pesetas españolas en el Paraguay, se hallaba dividido en 8 reales provinciales; a pesar de que una ordenanza real mandaba que el peso provincial debía tener el valor de 6 reales, nunca alcanzó más de 2 o 3 reales en la provincia. En ese tiempo se utilizaban las siguientes equivalencias: 1 arroba de yerba 25 libras = 16 onzas |

Frutos selváticos - talla original

madera polícroma, Museo San Ignacio Guazú, Paraguay

- foto de la artista |

Las necesidades de la población no eran grandes. Los yerbales de los siete pueblos situados en la margen izquierda del Uruguay estaban valuados en un millón de pesos. Las Reducciones producían, pues, mucho más de lo que gastaban. En las Misiones, con el incremento de la producción, se entregó a las familias una ración diaria de yerba, y según se afirma, la infusión logró terminar con el alcoholismo en el pueblo guaraní. Fue gracias al mate que la violenta chicha pudo ser abolida.

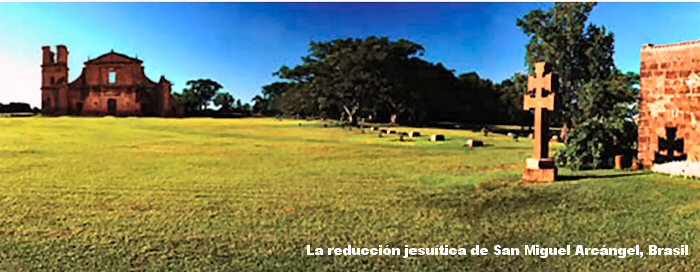

Fuente, Misión San Miguel - Brasil

Durante el siglo XVIII la producción de la yerba en las Reducciones adquirió particular importancia, ya que la yerba misionera competía exitosamente en la disputa del mercado del Río de la Plata y se exportaba a diversos puntos del interior con el consiguiente beneficio para los Jesuitas.

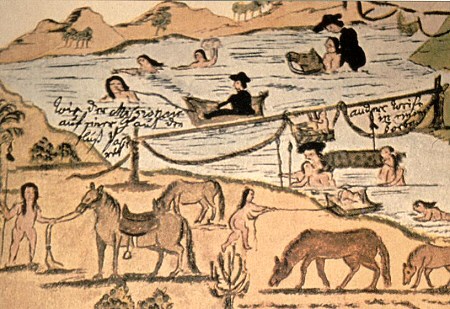

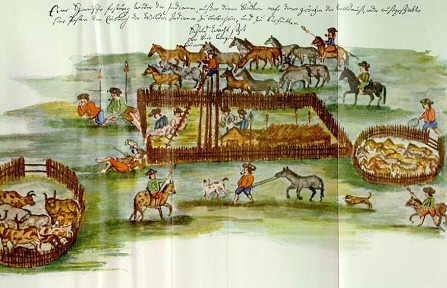

Al margen de las tareas agropecuarias, los indígenas también ejercieron otras ocupaciones como la construcción de iglesias, la talla de imágenes, actividades artísticas y musicales y la fabricación de embarcaciones, en las cuales los Jesuitas enviaban los productos destinados a ser vendidos, traían los adquiridos para consumo de las misiones y transportaban pasajeros, todas ellas manejadas por los indígenas.

Los productos sobrantes de las cosechas se vendían en Santa Fe, en Buenos Aires y en Europa: los llevaban en carretas hasta el Paraná y allí los cargaban en sus propios barcos. Buenos navegantes, tenían embarcaciones grandes y chicas. Hacían jangadas con árboles ytapá y canoas y piraguas con maderas de tataré, lapacho y viraró forradas con cuero vacuno.

Sus enormes buques de velas de algodón llegaban a los puertos por el Paraná, cargado de naranjas, mandioca, piñas, mangos, carbón, cántaros de barro, pantallas de palma, piezas de alfarería, piezas de género de algodón, platos de peltre, zurrones de yerba, fardos de algodón, maderas, tercios de azúcar, sebo, cobre, plata, "vino cangul", cueros y animales en pie: vacunos y caballos robustos y bien domados. Regresaban cargados de géneros, herramientas importantes, objetos para decorar las iglesias, sal, y cuanto necesitaban para el trabajo manual y artístico.

El comercio lo realizaban los Padres Procuradores, dirigentes económicos de la Compañía, que defendían los intereses de la Orden frente a las autoridades civiles y tenían oficinas en Buenos Aires. Los Procuradores iban también a Europa para vender algunos de los productos antes citados, y los producidos de un solo viaje constituían una verdadera fortuna. La Compañía era el más importante hacendado del Río de la Plata y de esos viajes volvían con mercaderías europeas: papel, libros, telas, sedas, pinturas, herramientas, tijeras de esquilar, instrumentos de cirugía, arados, metales y sal en abundancia, todo lo que faltaba en la zona misionera.

![]()

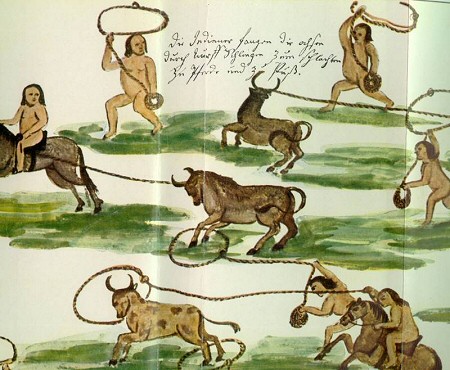

Ilustraciones del padre jesuita Florian Paucke

Los historiadores que biografiaron a Paucke no concuerdan

bien en su nacionalidad ni en la forma en que se escribe el apellido.

Lo nombran como Paucke o Baucke. Nació el 24 de septiembre de

1719. No se conocen datos sobre sus padres ni de su vida hasta el 6

de cotubre de 1736 cuando ingresa a la Compañía de Jesús.

Estudió y enseñó Humanidades y Teología

en Breslau. En 1748 solicitó ser misionero entre los indios americanos

y parte al Río de la Plata el 6 de enero de ese mismo año.

"Estaba ya tan identificado con su futura vivencia en América

que agregó, después de su nombre y apellido: S.J. Missionarius

Parag., esto es Misionero Jesuita del Paraguay (p. 15)".

Realizó su tarea misional con los mocobíes del Chaco. Su especialidad fue la música; compositor y ejecutor de instrumentos como el violín, órgano, faluta traversa y "trompa marina" (con una sola cuerda gruesa y cuyo sonido era similar al del "cuerno de caza"). Logró interpretar la psicología indígena; introdujo la agricultura: caña de azúcar y yerba mate y abrió los talleres de fabricación de ladrillos, de herrería, cerrajería, estatuaria, curtiduría y zapatería; fundó, incluso, la primera escuela en las reducciones que organizó. Aprendió el mocobí (idioma muy difícil). Sus biógrafos destacan su labor intensa y proficua en el Litoral Argentino. Falleció en Neuhauss (Baja Austria), el 13 de abril de 1780.

![]()

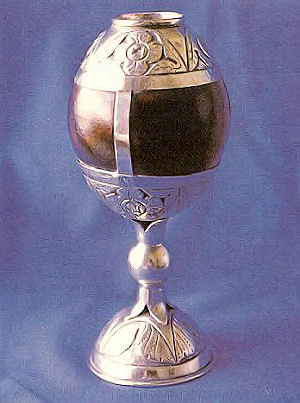

Así, el mate escaló posiciones según lo revelan las transformaciones del recipiente original. De las primitivas calabazas simples y humildes como la “galleta” (calabaza aplastada con la boca al costado), el “poro” (con forma de pera) y el “galleta con manija” (con un asa en forma de pico) se pasó a los mates de calabacita ornamentados y enriquecidos con trabajos de plata e incluso de oro. Al llegar a Bolivia (en especial q Potosí, la ciudad de los reyes) y al Perú, puntos clave del desarrollo virreinal, el mate y sus accesorios pasaron a ser verdaderas obras de arte ejecutadas por los más delicados orfebres de la época, tanto de estas tierras como maestros europeos, especialmente italianos.

El mate, en manos de las clases altas de la sociedad

colonial, terminó siendo un símbolo de status y marcaba

tendencias y durante siglos los estilos denunciaron las modas que venían

de Europa, se tratara de las primitivas calabazas recubiertas de plata,

con diseños lisos durante la colonia y más repujados a

medida que avanzaba el siglo XIX o de recipientes totalmente forjados

en oro como los de Potosí hacia 1780, de clara inspiración

rococó.

|

« el arte jesuítico : anterior |

siguiente: El Final » |