6 |

|

« Las Misiones : anterior |

siguiente : misiones argentinas » |

|

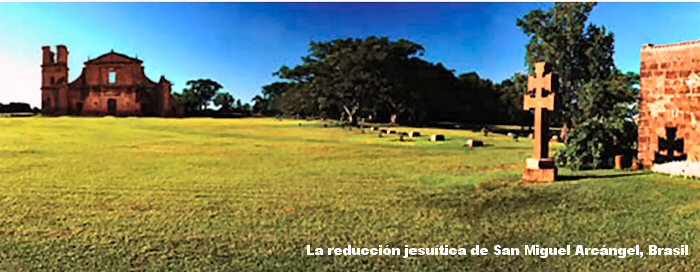

Las Misiones Jesuíticas de Guaraníes han configurado uno de los proyectos más notables de América en cuanto hace a la ocupación planificada de un territorio que se consolida finalmente en el asentamiento de treinta pueblos, hoy en territorios de Argentina, Brasil y Paraguay.

Angel alado tallado en madera (Chiquitanía, época actual), perteneciente a la colección de la artista |

En su apogeo la Provincia Jesuítica de Misiones comprendió a un total de 30 reducciones de indios guaraníes. La monolítica unidad territorial, cultural y étnica, que fue característica de Misiones, hizo crísis con el advenimiento de la expulsión de la Compañía de Jesús y luego con los movimientos revolucionarios nacionales, en los primeros años del siglo XIX.

La inevitable desintegración del sistema ideado y consolidado pacientemente por los Padres de la Compañía desde los inicios del siglo XVIII, no tuvo grandes tiempos de espera. El epílogo fue dramático y en algunos aspectos violento. La renombrada "República Jesuítica" territorialmente quedó fracturada y sus amplios territorios fagocitados por tres Estados Nacionales: Argentina, Brasil y Paraguay.

En la República de Paraguay quedaron: Nuestra Sra de la Encarnación de Itapua, Trinidad, Jesús, Santiago, Santos Cosme y Damian, Nuestra Sra de Fe, San Ignacio Guazú y Santa Rosa.

En la República Argentina quedaron: Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, San Carlos, Apóstoles, San José, Mártires, Santa María, San Javier, Concepción de la Sierra, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní y Corpus. Para un listado detallado de la historia y características de estas Misiones en territorio argentino, clic aquí o sobre el nombre de cada una de las Misiones que se desea ampliar la información.

En la República del Brasil: San Nicolás,

Santo Angel, San Miguel, San Lorenzo, San Luis

y San Borja.

Misión San Ignacio Miní

Desintegración territorial, despoblación, desorganización política, institucional y administrativa, fueron los factores decisivos que arrastraron a los pueblos al estado de ruina arquitectónica y urbana. En el caso de los quince pueblos comprendidos en el actual territorio argentino se agregó otro factor, el de la despiadada violencia con que fueron destruidos e incendiados por las fuerzas invasoras paraguayas y portuguesas en el año 1817. En cambio los pueblos comprendidos en los territorios del Paraguay y del Brasil prolongaron su agónica extinción algunos años más.

Los treinta pueblos jesuíticos durante los siglos XVII y XVIII conformaron no solo un ámbito territorial definido, sino también un sistema integrado en el orden económico y político-administrativo. La extinción de aquella realidad histórica no fue absoluta. Como todo hecho histórico, dejó significativas huellas, algunas tangibles y otras intangibles.

Misión San Ignacio Miní

De alguna forma la persistencia de aquellas huellas es lo que permite que hoy, en un complejo contexto multinacional (Argentina, Brasil, Paraguay), factibilice la recreación de aquel ámbito de nuestra historia. De este modo, cada conjunto jesuítico que hoy persiste en ruinas posee, además del valor intríseco indiscutible, un valor y trascendencia que devienen de su inserción y funcionalidad en el ámbito territorial de los treinta pueblos.

En la actual provincia argentina de Misiones se hallan once del total de treinta pueblos que componían la Provincia Jesuítica; estos son: Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Miní , Corpus Christi, San José, Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, Inmaculada Concepción de Ibitiracua, Santa María la Mayor, Santos Mártires del Japón y San Javier.

Misión San Ignacio Miní

Este conjunto de pueblos se ubica en un estrecho territorio entre los ríos Paraná y Uruguay. Se pueden diferenciar dos grupos: el de los pueblos paranaenses, que comprende a Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus; y el de los pueblos uruguayenses, que comprende a San José, Apóstoles, Concepción, Mártires, Santa María la Mayor y San Javier. La serranía central de Misiones, que actua como divisoria de aguas, separó a ambas zonas, y definió en ciertos aspectos el modo de ocupación del espacio en ambos ámbitos.

El pueblo de San José, instalado estratégicamente en las iniciales estribaciones de la serranía, sirvió de nexo para las comunicaciones entre la vertiente del Paraná y la del Uruguay.

Los cinco pueblos paranaenses se disponen linealmente respecto del margen izquierdo del río Paraná, aprovechando al mismo como fundamental vía de comunicación. Esta característica limitó el desarrollo vial terrestre en el área. A excepción de Candelaria, los demás conjuntos son los mejor conservados del total de los once pueblos, tomando en cuenta el aspecto arquitectónico y urbano.

Los seis pueblos uruguayenses, en cambio, tienen una disposición espacial dispersa, con un solo pueblo ribereño, el de San Javier. La dificultad de navegar por el río Uruguay fue un factor que impulsó un complejo desarrollo vial en toda la zona.

Misión San Ignacio Miní

El conjunto de Santa María la Mayor es el que evidencia más vestigios en el orden urbano y arquitectónico. Los demás conjuntos, en mayor o menor grado, se hallan muy desvastados, aunque sin perder su valor histórico y arqueológico. Algunos, como Apóstoles y Concepción, han perdido todo resto en elevación como consecuencia de los modernos trazados urbanos que se han impuesto sobre los jesuíticos.

Los aspectos potenciales de los conjuntos uruguayenses no estan en la simple arquitectura persistente en elevación, como podría ser el caso de los paranaenses. Excluyendo a Santa María la Mayor, los demás pueblos carecieron de la exquisitez arquitectónica que pudieron ostentar, por ejemplo: San Ignacio Miní, Santa Ana o Candelaria. Fueron pueblos de "barro", es decir con un rotundo predominio del adobe y la tapia en las construcciones, aún en las monumentales, como ser los templos, residencias,etc. Esto es lo que les da a sus ruinas ese aspecto tan chato, aplastado al suelo, sin elevaciones prominentes, donde lo horizontal se impone a lo vertical. A los ojos del observador ocasional parecieran no existir, al estar gran parte de los restos en íntima comunicación con el suelo y la vegetación natural. Sin embargo allí es donde se hallan los restos o vestigios más valiosos, los que registran la historia de esos pueblos. Algo muy distinto a los muros de piedra en elevación observables en los pueblos paranaenses, pero no menos significativos y probablemente mucho más testimonial sobre la vida en las reducciones.

Misión San Ignacio Miní - detalle de friso

En el área de los once pueblos, comprendida entre los ríos Paraná y Uruguay, se evidencia otra realidad, no muy estudiada y menos aún valorada : las ruinas o vestigios de los asentamientos transitorios de las Reducciones. En la zona paranaense son : Santa Ana (1638-1660), Santos Cosme y Damian (1718-1740), Loreto(1632-1686), San Ignacio(1632-1690), San Carlos (1638-1660) y San José (1638-1660). En la región uruguayense son : Trinidad (1700-1713), San Miguel (1638-1680), Apóstoles (1638-1650), Santa María la Mayor (1633-1790), Mártires (1638-1704), Asunción del Acaraguá (1638-1660).

En algunos casos los restos persistentes son muy significativos, como el correspondiente a la ruina de San Miguel (1638-1680) ubicada a unos 14 km al norte de Concepción. Otro ejemplo lo constituye el asentamiento de Santos Cosme y Damian (1718-1740), ubicado entre Candelaria y Santa Ana. La localización y consecuente rescate de las ruinas o vestigios de los pueblos provisorios o transitorios resulta clave para la comprensión del proceso de formación de las reducciones específicamente en los aspectos urbano, arquitectónico y de técnicas de construcción. Incalculable es también el valor histórico de estos asentamientos, pues en ellos se produjeron las etapas iniciales de la experiencia reduccional, que luego se consolidó en los treinta pueblos tan renombrados.

Misión San Ignacio Miní

A ciento cincuenta años de su destrucción por las violentas incursiones de los portugueses y paraguayos, sus restos se nos presentan hoy como un legado histórico-cultural ; el grado de conservación de los conjuntos es variable, pero reversible en todos los casos en que no se instrumenten acciones tendientes a su preservación.

Alguno de ellos han desaparecido ante el arrollador crecimiento del urbanismo moderno, tal el caso de Apóstoles y Concepción de la Sierra. Otros como el caso de San José, Candelaria, Corpus y San Javier, aún persisten mínimamente, merced al sentido común de conservación de algunos lugareños mas que a la intervención oficial; San Ignacio Miní, Ntra Sra de Loreto, Santa Ana, Santa María la Mayor y Santos Mártires del Japón, en cambio, impactan al espíritu y al intelecto del hombre actual por la magnitud de los restos que ofrecen.

Todos estos monumentos se asientan en Misiones y son parte ineludible de la vida de sus habitantes trascendiendo notablemente el marco provincial, proyectándose al mundo como "Patrimonio Cultural de la Humanidad".

Misión San Ignacio Miní

Comunidades aborígenes de Misiones.

Lamentablemente los grupos aborígenes han disminuido en forma notoria en los últimos años, contándose poco más de 3.500 nativos en 770 familias agrupadas en 44 comunidades en la provincia de Misiones. Actualmente los mby’á guaraní son los más numerosos. Antiguamente fueron comunidades agricultoras, sedentarias y pacíficas. Cultivaban especialmente la mandioca, la batata y el maíz; en menor medida el zapallo, los porotos, el maní y la yerba mate. Caza, pesca y recolección eran actividades secundarias. Fueron hábiles en el manejo de sus canoas. La vivienda era una gran casa comunal en la que se alojaban varias familias extensas ( la "maloca"). La familia extensa era la unidad social básica y el conjunto de familias formaba la aldea. Tenían caciques locales y, se cree, un cacique general. La familia fue polígama, aunque en general ello dependía de cada hombre. En cuanto a la cosmovisión, tenían la creencia en la "Tierra sin mal", un paraíso al cual se retiró el héroe civilizador luego de haber creado el mundo y haber dado a los hombres los conocimientos esenciales para su supervivencia. Es allí adonde, después de ciertas pruebas, llegaban los muertos privilegiados, los chamanes y los defensores de la comunidad. Ese paraíso se abría también a los hombres y mujeres que hayan tenido el valor y la constancia de observar las normas de vida de los antepasados ("Los hijos de la tierra", Sarasola, Carlos Martínez, Emecé, Bs. As., 1998).

![]()

De 1767 a la actualidad

Hacia 1790 los pueblos misioneros aún contenían un importante número de población guaraní, pero arquitectónicamente ya estaban en un estado deplorable. Los muros de los otrora magníficos templos comenzaban a ceder ante el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, fenómeno que se reflejaba también en el resto de las construcciones.

La administración post-jesuítica, preocupada más por la explotación del trabajo indígena, restó importancia al mantenimiento físico de los pueblos. Sin embargo a comienzos del siglo XIX aparece la figura del Gobernador Santiago de Liniers, quien fue el primero que teorizó y practicó la restauración y la reconstrucción en la arquitectura de los pueblos misioneros. Por su iniciativa se contrató al Arquitecto Thomas Mármol, el cual trabajó prácticamente en todos los pueblos de Misiones. La situación política que se generó luego de 1810 significó una crisis traumática para los pueblos.

Misión San Ignacio Miní

Entre los años 1815 y 1818 los once pueblos fueron arrasados por las invasiones paraguayas y portuguesas: ruinas era el producto final que quedaba de aquellos florecientes pueblos misioneros que habían sido la admiración de los viajeros del mundo. Hubo proyectos para repoblarlos, pero pudo más el ancestral odio hacia los jesuitas y sus indios de Misiones. Este prejuicio cegó toda posible valoración histórica de los monumentos. Las ruinas pasaron a ser lugares a los que se recurría para la obtención de piedras, tejas, herrajes, etc, con el fin de reutilizarlos en nuevos asentamientos. Así las ruinas comenzaron a ser desmanteladas y los elementos fueron cargados en carretas o barcazas por el Paraná rumbo a los nuevos asentamientos que se generaban.

En la década de 1890 Juan Queirel llegó a San Ignacio para realizar la mensura de la traza urbana del nuevo pueblo y quedó atónito ante las ruinas que estaban cubiertas por el monte. Ve lo que antes nadie antes había observado: el carácter y la trascendencia histórica del sitio, la cultura expresada en los muros caídos y en los restos dispersos: recomienda la conservación de las ruinas, con los cual comienza una nueva etapa.

Se inicia, tímidamente, a reconocer el carácter histórico de los Conjuntos y fundamentalmente el valor arquitectónico de los mismos. Sin embargo, la cultura liberal-positivista, anticlerical y europeizante, típica de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, impidió una valoración integral y genuina del contenido cultural e histórico de las ruinas de Misiones.

Misión San Ignacio Miní

La obra "El Imperio Jesuítico", escrito por Leopoldo Lugones luego de su visita a las ruinas de Misiones es un claro ejemplo, más aún cuando dicha obra tuvo una gran influencia cultural en las primeras décadas del presente siglo. Lugones reconoce el valor histórico de las ruinas, pero las evaluó positivamente únicamente en el aspecto monumental -arquitectónico. Su anticlericalismo le impidió apreciar el contenido evangelizador de los Conjuntos Jesuíticos, su europeísmo fue un velo que le impidió valorar el arte hispano-guaraní, y ideología liberal vió en el sistema solidario de las misiones un abyecto "comunismo". De esta manera, según la concepción de Lugones, las ruinas podían ser valoradas y rescatadas solamente en su aspecto arquitectónico, el contenido histórico-cultural nunca.

Se ingresa entonces en un período de intervenciones directas a los Conjuntos Jesuíticos, que comienza con la nacionalización de los predios que comprenden a las ruinas de San Ignacio Miní y Santa María la Mayor. Los demás Conjuntos quedaban librados a su suerte. Es en décadas recientes que se genera un significativo cambio con la puesta en marcha del Programa Misiones Jesuíticas (Convenio Nación-Provincia) y la conformación de un equipo técnico residente en la Provincia de Misiones e integrado por profesionales misioneros y otros apoyos de la Nación, interiorizados íntimamente de la situación real de los Conjuntos Jesuíticos y de los valores implícitos en ellos.

Los fundamentos técnicos, metodológicos y científicos del Plan han sido puestos a prueba en la intervención realizada en el Conjunto de Nuestra Señora de Loreto. Algunos de los logros: es el único, del total de los Once Pueblos, cuya historia conocemos minuciosamente. Es el único Conjunto que posee un relevamiento, no solo del casco urbano, sino también de todo el entorno jurisdiccional. Se ha puesto en valor no solamente el aspecto urbano arquitectónico, sino también el ámbito sacro de la Reducción, denotando el valor trascendental del culto a la Virgen de Loreto. Se ha puesto en práctica un rescate del ecosistema como parte integral del monumento, que no tiene parangón hasta el momento, etc. Simultáneamente se realizaron también intervenciones en los Conjuntos de Santa Ana y Santa María la Mayor.

![]()

Visita Virtual en 3D

Impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación, la Fundación Telefónica y el gobierno de Misiones, el proyecto simula una visita real, con tecnología en tres dimensiones (3D), música y sonido ambiente en una recreación didáctica que resalta los aspectos más importantes, a través de información y fotografías de detalles.

"Se trata del rescate de una obra fundamental en la historia del continente. Es importante para la colectividad de los museos, por su atractivo para el turismo creciente y por su valor histórico en la reconstrucción que se llevará a cabo. Pero también por el digno ejemplo de colaboración entre sector público y privado", señaló a la prensa el secretario de Cultura de la Nación, José Nun, durante la firma del convenio que se realizó hoy en la sede de esa cartera.

Más de 200 mil personas acuden anualmente a las ruinas de San Ignacio Miní, uno de los más importantes atractivos turísticos culturales del país, que conforma el emplazamiento jesuítico guaraní más visitado.

"La idea es fomentar el desarrollo cultural y también el turismo de la Nación. El programa tiene un aspecto social importante, para las personas que no pueden ir a esos lugares por cuestiones económicas y para los que deciden realizar la visita virtual antes de ir a conocerlos", dijo el director de Recursos Institucionales y Seguridad Corporativa de Telefónica de Argentina, José Luis Rodríguez Zarco, durante el acto.

Captura de pantalla de arsVIRTUAL - Click sobre la imagen para ingresar al sitio

Las visitas virtuales pensadas para los internautas son realizadas por el programa arsVIRTUAL de la Fundación Telefónica, un macromuseo digital en Internet, pionero en su tipo, que pretende la difusión y acrcamiento de los monumentos más significativos del patrimonio y que recibe unas tres millones de visitas al año en su sitio www.arsvirtual.com.

"Esas piedras apiladas tienen una historia e identidad muy importante. Hoy hablamos del MERCOSUR o de moneda única y son conceptos que ya existían en las misiones jesuíticas; el eje era la colaboración entre los distintos pueblos. La idea también es reivindicar y recrear en la actualidad la cultura guaraní y de los habitantes de esa zona", resaltó el secretario de Cultura de la Provincia de Misiones, Sergio Dobrusín.

Misión San Ignacio Miní

|

« Las Misiones : anterior |

siguiente : misiones argentinas » |