1 |

|

|

siguiente: otras leyendas » |

|

La historia del mate se remonta a los guaraníes, que consumían hojas de yerba a la que llamaban Caá. Los españoles al comenzar a ingerirlo, le llamaron hierba del Paraguay o Hierba, y lentamente fueron adoptándolo.

|

El Mito-Leyenda Guaraní más difundido de la creación de la planta nos cuenta que Tupá, el Dios del Bien, bajó a la tierra para premiar la dedicación con que una joven guaraní llamada Caá Yaríi cuidaba a su anciano padre, Caá Yará . Ellos vivían en medio de la selva misionera y el buen Dios hizo brotar una planta, la cual, según dijo, les permitiría mantener las fuerzas hasta los momentos más difíciles. Les enseñó a "sapecar" sus ramas al fuego, a secar las hojas y a triturarlas para preparar una bebida amarga y exquisita con esas hojas energéticas desconocidas, y puso a los yerbatales bajo la protección del anciano y de la joven que se convirtieron en sus dioses guardianes.

TUPÁ, el dios guaraní del bien - escultura en madera que se encuentra en el Museo Mitológico "Ramón Elías" en la ciudad de Capiatá, Paraguay - foto de la artista

Existen otras versiones de estos mitos, así como de sus contrapartidas cristianas, las que pueden leerse aquí y aquí.

Citemos a Felix de Guarania en su "Mitología Paraguaya" : "Alguien dijo que la mitología guaraní era tan frondosa y tenía tanta profundidad como la mitología griega. Pero se olvidó de señalar la diferencia más destacable: la de que los personajes de la mitología guaraní eran seres modestos, conocidos, casi palpables, cuyos poderes, si bien provocaban asombro y a veces temor, no sobrepasaban el limite de lo posible y tenían relación con la existencia concreta de los hombres.No eran seres fantásticos aislados, opuestos a la vida, aunque no participaban ni tenían cabida en sus naturalezas los vicios y desviaciones, sino en medida mínima (como por ejemplo que a Pombero le gustaba el tabaco, era su vicio)".

Así, podemos mencionar al Caáyary o "genio del yerbal", geniecillo tropical del Paraguay, encargado de la protección de los yerbatales. Para el escritor argentino Goicoechea Menéndez, el duende o sátiro curupí de la mitología guaraní "es todo lo bueno y amable de la vida… está en el humus de la tierra, en la flor, en el fruto; en todo lo que da vida y agiganta el alma…"

La historia del mate se remonta a los guaraníes, que consumían hojas de yerba a la que llamaban Caá. Tostaban las hojas al fuego, las molían luego en mortero y masticaban como elemento energético o bien las colocaban en una calabaza con agua de río y sorbían, usando sus dientes como filtro o un canuto de caña. Los brujos de la tribu la bebían considerándola un elixir mágico y los guaraníes también solían masticar las hojas en sus largos viajes.

Los nativos utilizaban una calabacita "caiguá" -voz quechua- : caá = yerba / y = agua / guá= recipiente, y para sorber la infusión empleaban unas diminutas cañas llamada bombilla tacuapí. Los quechuas llamaban "mati" a las calabazas y los españoles adoptaron este vocablo para nombrarlo, dando así origen al nombre genérico Mate, que designa tanto a la bebida como al recipiente.

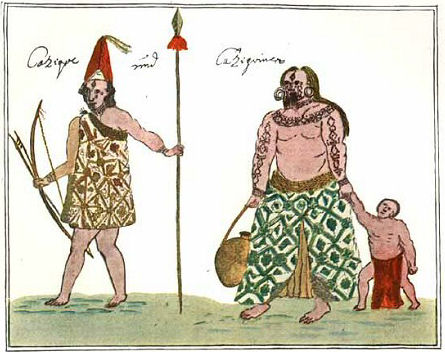

Ilustración del padre jesuita Florian Paucke

El descubrimiento español de la yerba mate se debe a Domingo Martínez de Irala quien en 1554 inició una expedición al Guairá donde fue recibido por los miles de aborígenes que allí poblaban: "llamó enseguida la atención de los españoles la buena talla, el vigor físico y el excelente estado de salud de aquellos indios, su buen carácter y natural alegría. El secreto de tantas buenas cualidades, según los propios indígenas, radicaba en que bebían en calabazas naturales una infusión de hojas de un árbol que llamaban Kaá."

Según lo observado por el Adelantado Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) en 1592 y relatado por Ruíz Díaz de Guzmán en “Breve historia de etapas de conquista” (1612), los indios llevaban junto a las armas unas pequeñas bolsas de cuero o “guayacas” en las que guardaban las hojas de yerba mate triturada y tostada cosa de tenerla a mano en sus largas marchas o tareas diarias.

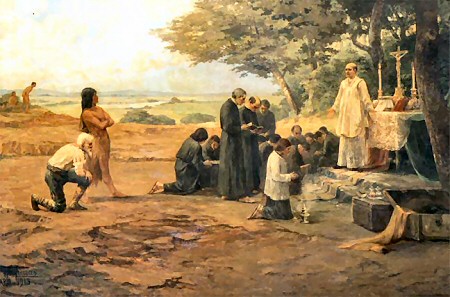

Los españoles al comenzar a ingerirlo, le llamaron hierba del Paraguay o Hierba, y lentamente fueron adoptándolo, para lo cual precisaban utilizar la calabaza e inventaron la bombilla para no tragar las hojas. En algún momento los sacerdotes y conquistadores consideraron prohibir el consumo de la yerba a los aborígenes, lo cual se hubiera convertido en un argumento contraproducente, pues con certeza inspiraría animosidad contra los misioneros. Por ello se optó por la solución de cristianizar el uso del mate. Así, por la prédica de los jesuitas, aquella bebida considerada como pagana y hasta diabólica pasó a ser otorgada como un don a los indios no por Tupá sino por el Dios de los cristianos.

Desde un principio nos dice Assunçao en su obra que el camino recorrido por el mate fue azaroso: "Signado fundamentalmente por las opiniones tendenciosas de panegiristas y, sobre todo, de detractores, quienes lo calificaron, alternativamente, de infusión llena de virtudes cuasi mágicas, a de vicio abominable y sucio, causante de toda clase de lacras sociales." Al mate se llegó a culpar de la escasa productividad individual y colectiva y "de una larga serie de otros pecaminosos etcéteras."

Un funcionario de la época afirmaba en una carta:”Es

una vergüenza que mientras los indios la toman una sola vez al

día, los españoles lo hacen todo el día”.

Otro más, envió una carta al rey en la cual informaba

acerca de “este vicio abominable y sucio que es tomar yerba con

gran cantidad de agua caliente” y sentencia que “hace a los

hombres holgazanes y que es total ruina de la Tierra”.

En abril de 1595, el teniente gobernador de Asunción, Juan Caballero Bazán, prohíbe el tránsito por los yerbatales y el cultivo. Con la llegada de la Compañía de Jesús (Societas Jesu, S.J.) al Paraguay a principios del 1600 y hasta 1630, se prohíben el consumo de mate y la exportación de la yerba. Pero la prohibición del consumo sólo sirvió para atraer la curiosidad de los conquistadores. Hacia 1640 un cronista jesuita, Francisco Díaz Taño, se horroriza:

"No hay casa de españoles ni vivienda de los aborígenes en que no sea bebida ni pan cotidiano. Ha cundido tanto de esa asquerosa zuma que ya ha llegado a las costas y otros muchos lugares de la América y Europa el uso y abuso della y es mi sentir que por el instrumento de algún hechicero la inventó el demonio."

Después de un siglo otro jesuita, Pedro Lozano,

afirma en su Historia de la conquista del Paraguay que la yerba es el

medio más idóneo para destruir al género humano

o a la nación miserabilísima de los indios guaraníes.

El Santo Oficio llega a considerar que el uso de la yerba mate excede

los límites del vicio, para convertirse en una superstición

diabólica. Hacia 1600 se consumían en Asunción

cerca de 500 kilos de yerba al día. En 1611 Marín Negrón,

gobernador de Asunción, impone penas para los que fueran sorprendidos

“en posesión de yerbas”: cien latigazos si el infractor

era indígena, cien pesos de multa si era español. Contemporáneamente

Hernandarias, gobernador de Buenos Aires, reprime el consumo

de yerba con 10 pesos de multa y 15 días de cárcel, al

tiempo que manda quemar en la Plaza Mayor sacos de la hierba ingresados

clandestinamente.

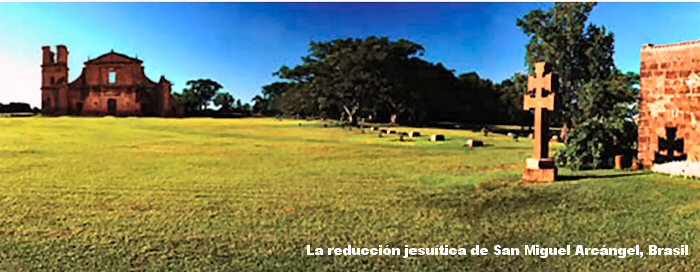

Sin embargo, el mate sobrevivió y fue aceptado como bebida estimulante, al igual que el té, cuando los personajes más importantes de Asunción la incorporaron a su dieta. Y así fue que, a pesar de todas las prevenciones, el "vicio" fue en aumento y no sólo por razones de costumbre, puesto que los españoles descubrieron que la explotación del ilex era también un excelente negocio y los propios jesuitas establecieron plantaciones en lugares más accesibles que “el infierno verde” en el interior del Paraguay, cultivo sistemático que regentearon hasta que fueron expulsados de esta parte de América en 1756.

El padre jesuita Antonio Sepp la definió

así: "Es muy sana y tiene efectos beneficiosos en varios

aspectos: refresca los pulmones y el hígado ardiente, no deja

que se formen ni arenilla ni cálculos en los riñones o

en la vesícula. Calma la sed, quita el hambre y reconforta el

estómago". Además, perfeccionaron la bombilla natural

de caña tacuara agregándole en un extremo una malla fina

de fibras vegetales que permitiera filtrar la infusión.

La doble condición de alimento y sustancia estimulante fue descrita en los informes periódicos de los misioneros jesuitas, quienes promovieron el cultivo en forma orgánica y adoptaron el consumo preparándolo al modo del té inglés, con lo cual fue conocido en Europa como "el té de los jesuitas". Descubierta por estos últimos la forma de cultivo en gran escala, se inicia una etapa que culmina con la graduación de la yerba mate en producto comercial de gran mercado internacional en la América hispana y portuguesa.

|

|

siguiente: otras leyendas » |