8 |

|

« misiones argentinas : anterior |

siguiente: El Comercio » |

|

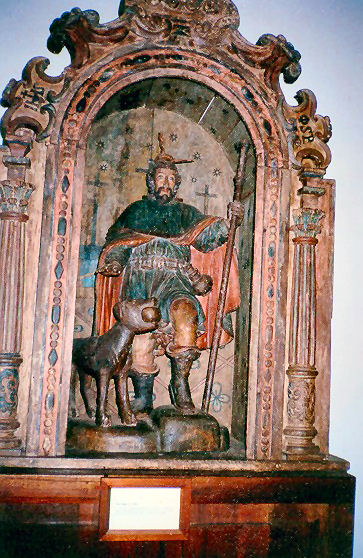

Durante un siglo y medio, guaraníes y jesuitas coincidieron en un escenario poblado por los signos del cristianismo, las heterodoxas liturgias, el trabajo colectivo y ritualizado. Artes visuales y música formaban parte de ese mosaico cuyo poderoso influjo simbólico guiaba a los pueblos; convertidos en el más activo centro de trabajo artístico al sur de América, los talleres misionales dieron a luz interpretaciones singulares del arte europeo: espejos de un sincretismo único. |

Los jesuitas supieron aprovechar la habilidad artística

de los indígenas. En las Misiones surgieron carpinteros, ebanistas,

herreros, pintores, escultores y plateros que construyeron grandes templos

y tallaron ángeles y flores en sus frentes, paredes, pilas bautismales

y púlpitos. Muros y altares lucían cruces, pinturas e

imágenes de santos talladas en madera. La obra primordial de

este trabajo es el heredado del Padre Suizo Martin Schmid, arquitecto

y músico quien fue el verdadero creador de la impresionante arquitectura

de las Iglesias Misionales forjadas en un estilo Barroco Mestizo.

En la construcción se denota el uso de los materiales naturales

del lugar como la madera, el tallado de las columnas es realmente imponente,

los pulpitos y cajonerías destacan ante bellos altares bañados

de oro; finalmente las pinturas de las paredes son detalles de arte

colosal. El tallado de los santos compete a una labor mestiza que continúa

en la actualidad en talleres de formación ancestral.

Dos ejemplos del asombroso trabajo en piedra hecho por los guaraníes: friso y púlpito de la Misión de Trinidad

Los cánones arquitectónicos y distribución espacial de las misiones tuvieron un modelo significativo, esquema que fue repetido con ciertas variaciones en el resto de las reducciones misionales. La Misión de San Javier fue la base de un estilo de organización; una especie de estructura modular y una amplia plaza de entorno, en la cual se concentraban: iglesia, cementerio, escuelas, talleres y viviendas.

Catedral, Misión Concepción - Chiquitanía, Bolivia

La iglesia, compuesta de tres naves, tiene un techo forjado de madera simple, sostenido por columnas salomónicas (denominadas así por su grandeza y belleza) de madera cuchi labrada (madera increíblemente dura y resistente), y horcones en las naves laterales, constituyendo un sistema estructural de madera casi independiente de los muros.

Pese a que en la solidez de la estructura se utilizó la madera, otros elementos locales sustituyeron la obra fina y gruesa de la misma, visible en todas las iglesias; los decorados de reboques planos, ondulados y falsos de yeso para asemejar la construcción barroca, consiguiéndose la creación de volutas, cenefas y caracolas. El uso de la piedra volcánica es notorio en ciertos enclaves de magnificencia y sobriedad. Una muestra de la habilidad artesanal de los indígenas: los pilares de sostén también fueron hechos en madera de cuchi. El pintado de los interiores fue realizado usando colores cuyo estilo inconscientemente vierte una similitud del arte egipcio o se compara al arte creado en templos hindúes y tibetanos.

La región de la Chiquitanía debe su nombre genérico a la provincia de Chiquitos por los habitantes originarios de la zona, los Chiquitos o Chiquitanos. En ese lugar se establecieron las Misiones Jesuíticas a partir de la segunda mitad del siglo XVII (desde 1691 hasta 1760). Quedan como un legado extraordinario porque son las únicas misiones jesuíticas en Sud América que no fueron destruidas luego de que los jesuitas fueran expulsados de las colonias españolas. No se tratan de ruinas sino de pueblos vivos, con gente que sigue yendo a misa en las mismas iglesias majestuosas, a disfrutar de los mismos conciertos de música barroca, como lo hacían entonces cuando los jesuitas regían las misiones hace tres siglos atrás. Ver En la actualidad: Operación Internacional

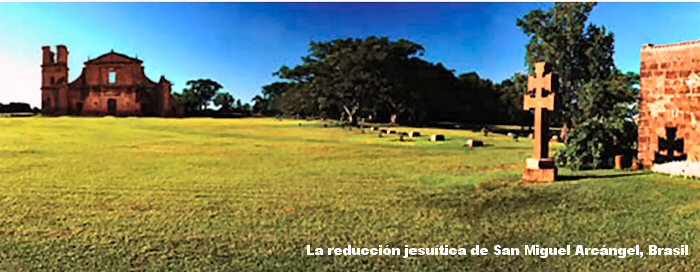

Ruinas de las antiguas Misiones de San Miguel (Brasil) y Trinidad (Paraguay). Piedras y ladrillos resistieron años de abandono, cuando no fueron saqueados para hacer otras construcciones.

La vida musical en las Misiones Jesuíticas

Las reducciones de guaraníes se iniciaron en 1609. Ese mismo

año el Padre Torres ordenaba que se les enseñara

a los hijos de los nativos la doctrina, a leer, a escribir y, de ser

posible, a tañer la flauta; instrucción que ratificó

al año siguiente con las nuevas reducciones, encargándoles

además la enseñanza del canto y la música.

Cada reducción contaba con una capilla de músicos, que podían tocar casi cualquier instrumento, y con variados coros, los cuales impresionaron grandemente a los padres Pedro de Oñate y Francisco Jarque. Según documentos de la época, los indígenas poseían un “don” natural que les permitía aprender a tocar instrumentos y a cantar, cosas que hacían excelentemente. Además, debe tenerse en cuenta la atracción que generaba en los nativos cualquier actividad musical. Sin embargo, no existía ningún nativo que compusiese sus propias obras, ya que sólo se limitaban a tocar o cantar lo que estuviese escrito (cosa que los jesuitas atribuían a su escasa inteligencia). Se organizaban en cada pueblo bandas, orquestas y coros, gracias a la acción de maestros como el Padre Luis Berger, el Padre Juan Vaseo, etc. Hasta el propio Papa, en 1749, alabó el alto nivel musical alcanzado en América, llegando a comparar las misas de Europa con las de este continente.

El Padre José Cardiel arribó a la provincia del Paraguay en el año 1730, y desempeñó diversos cargos. Fue uno de los escritores que mejor supo reflejar la vida de las reducciones guaraníes. Según sus escritos, así sería la escuela y la música en las reducciones: Se enseñaba a leer, a escribir, música y danza. En general sólo eran aceptados los hijos de la “nobleza” del pueblo, quienes eran educados por maestros indios, en su mayoría. Se seleccionaba a los alumnos según fueran al coro o a la capilla de músicos. Se emociona finalmente el jesuita José Cardiel al describir el orden de los cantos que se hacen durante la semana. Los salmos, los himnos, y todas las otros géneros existentes. Señala la devoción, la profunda humildad y la inocencia de los indígenas al alabar a Dios, y la “celestial” forma de cantar y de hacer sonar los instrumentos.

Entre los maestros de las misiones encontramos a compositores de altísimo nivel como Juan Vaseo, Luis Berger, Pedro Comental, Antonio Sepp, Doménico Zípoli, Martín Schmid, Juan Fecha, Florián Paucke.

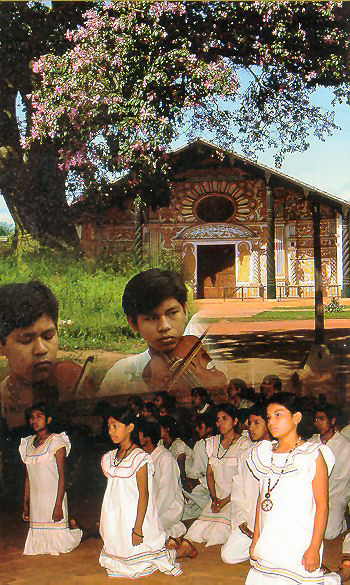

Actualmente, en la Chiquitanía, los habitantes fabrican y ejecutan sus instrumentos en las festividades patronales y religiosas como la Semana Santa y Corpus Christi. Sus ritos y música son elementos comunes de autoidentificación y durante sus fiestas patronales aparecen grupos de chiquitanos vestidos a la usanza de la época misional con representaciones de personajes tradicionales como los Yarituses, los abuelos, Sarao, Bejuco, Lanzas, entre otros.

El renombrado fotógrafo Jordi Busqué

ha realizado un foto-documental sobre "La

Música en Chiquitanía & Guarayos", el

cual puede verse aquí.

Angel con arpa - detalle de friso, San Ignacio Miní, Argentina

La predisposición guaraní para la música y el baile fue encaminada hacia la formación de coros y conjuntos musicales. El de Yapeyú tenía tanto renombre, que lo invitaban a fiestas religiosas de ciudades como Buenos Aires y Asunción. Los músicos aborígenes tocaban arpas, violines, raveles, clarines, clavicordios y hasta un órgano, todos hechos con madera del lugar.

El desarrollo de la música en las Reducciones iba más allá de un adelanto cultural. Los misioneros habían comprendido que la influencia de la música era fundamental no sólo para atraer y conservar a los indios, sino también para que rindieran más en su trabajo. Alguien llamó a las Reducciones “el Estado musical de los jesuitas”, pues tanto la vida espiritual como la material se desarrollaban al ritmo de los más variados instrumentos: bajones, cornetas, fagotes, arpas, cítaras, vihuelas, rebeldes, chirimías y otros.

![]()

El festival de Chiquitos: un milagro musical renace

en las antiguas misiones jesuitas

Se trata del Festival Internacional de Música

Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, el más

grande encuentro de música antigua del mundo, que convoca a 44

orquestas y coros de 20 países y ofrece una programación

de 137 conciertos en unas dos decenas de misiones e iglesias jesuíticas

restauradas o reconstruidas, de una magnificencia y esplendor que, literalmente,

cortan el aliento.

Los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Chiquitanía, Guarayos y Beni son el escenario de esta experiencia artística, cultural, social y humana que comenzó en 1996: lo hacen a partir de los 8000 folios de partituras compuestas hace tres siglos, que se creían perdidas y fueron reencontradas en las últimas tres décadas, durante la restauración de estas iglesias enclavadas en el medio de la selva boliviana. En el proceso de recuperación colaboró la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

"Las misiones de Brasil, Paraguay y la Argentina eran más importantes que las del Oriente boliviano. Pero aquí fue donde se conservaron las partituras. Aquí uno se encuentra con la historia viva, con pueblos que conservan los rituales de hace tres siglos", dice Marcelo Araúz Lavadenz, director de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), que creó el festival hace diez años para difundir el patrimonio musical reencontrado.

Junto con los intelectuales bolivianos Alcides Parejas Moreno y Cecilia Kenning, Araúz encomendó al joven músico local Rubén Darío Suárez Arana la creación de un coro y una orquesta que interpretara la música renacentista y barroca de los archivos de Chiquitos. La población elegida fue Urubichá, pero otros pueblos cercanos crearon sus propios coros y orquestas, con resultados extraordinarios gracias a la dedicación y las condiciones musicales innatas de los nativos.

Cultura revalorizada: Hoy hay en la región 11 escuelas

de música y unos 2000 niños y jóvenes aprenden

a cantar y a interpretar e incluso fabrican sus propios instrumentos.

"Con la música revivió la memoria, despertó

la alegría y se afianzó la identidad y el apoderamiento

de su patrimonio por parte de la gente de estas antiquísimas

comunidades", dice Miguel Frías, productor cultural

que trabaja activamente desde la Argentina para desarrollar este circuito

musical.

Misa en la Iglesia de la Misión Concepción, Chiquitanía - foto de la artista

Los conciertos se celebraron en 18 pueblos misionales. Conjuntos de Estados Unidos, Europa y América latina recorrieron unos 3000 km de caminos de impactante tierra colorada interpretando música barroca del repertorio internacional y boliviano, ya que es condición indispensable que cada grupo participante tenga en su repertorio al menos una pieza de los archivos bolivianos. Participan músicos de la talla del violinista japonés Ryo Terakado, además de los grupos Laterna Magica (Bélgica), Douce Mémoire (Francia), Consort de Violas de Gamba (España), Florilegium (Inglaterra) y Sur Barroco (Uruguay), entre otros coros y orquestas.

Violín en una Misión Jesuítica en Chiquitanía

![]()

Cada pueblo tenía su biblioteca. Para los jesuitas que llegaban a América, los libros representaban lo mejor que podían llevar del Viejo al Nuevo Mundo; eran piedras angulares sobre las cuales construir algo nuevo. Los orígenes de las bibliotecas universitarias argentinas se remontan a 1613, cuando los Padres de la Compañía de Jesús dotaron al Colegio Máximo, hoy Universidad Nacional de Córdoba, de una importante biblioteca conocida con el nombre de "Librería Grande o Mayor", para diferenciarla de las otras menores que existían en la orden. Esta "Librería", representativa de la civilización de su tiempo mostraba con orgullo a través de sus vitrinas, las obras de San Ignacio de Loyola, de Santo Tomás y de San Agustín; alineadas junto a ellas estaban las obras de Aristóteles, Descartes, los cinco tomos de matemática de Wolf, Vitrubio y la Opúscula Patológica de Haller, entre otras obras científicas, que aún hoy se conservan. Esta colección contenía en su época de mayor esplendor aproximadamente 5.000 volúmenes; fue todo un símbolo de la época jesuítica y de la Orden de San Ignacio.

Estos libros no tuvieron como único destino

los centros académicos o las residencias. Miles de ellos constituyeron

importantes bibliotecas en los Pueblos de indios : en San Borja, 716

volúmenes, en San Pedro 834, en Itapuá 530, en Santos

Mártires 382, en Candelaria más de 3700, entre los Chiquitos

más de 2000 volúmenes y entre los Mojos 5200. Los libros

existentes a lo largo del Río Uruguay fueron unos 3700 y en los

pueblos del Río Paraná 7000. El patrimonio bibliográfico

de la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay se estimaba en

unos 56000 volúmenes aproximadamente, según las sumas

comprendidas en los catálogos encargados por los superiores de

la época.

La imprenta. En la Misión de Loreto decidieron imprimir sus propios libros y así nació la primera imprenta de la Argentina, que editó diccionarios y textos religiosos y de medicina, en latín y en guaraní. Fundada hacia fines del siglo XVII, sesenta y cinco años antes que en Córdoba y ochenta y cinco antes que en Buenos Aires, cuando no existía ni en Asunción ni en Santiago de Chile y cuando aún en las grandes ciudades europeas, se había desarrollado relativamente poco y era enteramente desconocida en importantes centros culturales del viejo continente, y es también a la Compañía de Jesús a quién debemos la primera imprenta aparecida en Sudamérica, en Lima (1584), y luego la primera que surgiera en el Río de la Plata (1695). De la índole de estos talleres da cuenta la conocida frase de Mitre: "La aparición de la imprenta en el Río de la Plata es un caso singular en la historia de la tipografía, después del invento de Gutenberg. No fue importada: fue una creación original. Nació o renació en medio de las selvas vírgenes, como una Minerva indígena armada de todas sus piezas con tipos de su fabricación, manejados por indios salvajes recientemente reducidos a la vida civilizada, con nuevos signos fonéticos, hablando una lengua desconocida en el nuevo mundo, y un misterio envuelve su principio y su fin". Las Tablas astronómicas y los Calendarios del padre Suárez, fueron trabajos de interés científico realizados en esa imprenta. También pertenece a los jesuitas la creación de la segunda imprenta que funciona en el país: la imprenta del Colegio de Monserrat de Córdoba, cuyos impresos conocidos están fechados en 1766.

En 1613, bajo la dirección de la orden de los

Jesuitas fue fundada la Universidad más antigua de Argentina:

la Universidad Nacional de Córdoba. Sus comienzos se remontan

al año 1600 lo que la convierte en una de las primeras Universidades

de América. De la labor realizada por los jesuitas durante la

época colonial merece también una mención especial

el padre Buenaventura Suárez, al que se deben las primeras

observaciones astronómicas realizadas en estas regiones. Inició

sus observaciones en 1706 en la reducción de San Cosme con instrumentos

fabricados por él mismo. Estas observaciones de los satélites

de Júpiter fueron remitidas a Europa y preferidas, entre muchas,

para la determinación de los períodos de esos satélites.

San Roque - talla original madera polícroma, Museo San Ignacio Guazú, Paraguay - foto de la artista

La labor de enseñanza que impulsaron los padres

misioneros fue extraordinaria, incentivando a los lugareños a

desarrollar sus habilidades en la agricultura y ganadería; fomentando

las artes manuales como el tejido, orfebrería, herrería,

carpintería, escultura, pintura, construcción de instrumentos

musicales y variedad de afines que se desarrollaron a pasos agigantados.

La combinación del arte barroco con la pureza del arte autóctono

forjó verdaderos emporios de arte en la región, que además

resultó embellecido por las características propias de

la mezcla de creencias, que dieron como resultado formas artísticas

tan completamente originales y exquisitas que aún se pueden admirar

pasados tres siglos de su creación.

Interior de la Iglesia de la Misión San Javier, Chiquitanía - foto de la artista

Pero a pesar de todas las dificultades, sobre todo las enfermedades para las que los aborígenes no tenían anticuerpos, las Reducciones se iban poblando de nuevos neófitos que dejaban sus costumbres antropofágicas y bélicas y aceptaban de a poco ir cambiando sus hábitos poligámicos, requisito indispensable para poder gozar las nuevas técnicas y la nueva religión. Para estas fiestas acudían desde las Reducciones vecinas, y así se establecían un vínculo reforzado por las transacciones comerciales de trueque de productos diversificados según la especialidad de cada pueblo. El experimento jesuítico estaba dando resultados positivos en todos los campos del quehacer humano.

San Miguel Arcángel - Brasil

|

« misiones argentinas : anterior |

siguiente: El Comercio » |