EL GAUCHO Y EL MATE II

Aquí encontrará una selección de textos que describen su especial relación con el mate, junto con una sucinta historia de sus orígenes y la biografía y obras referidas del artista que mejor supo plasmar su idiosincracia: Florencio Molina Campos.

Historia del gaucho

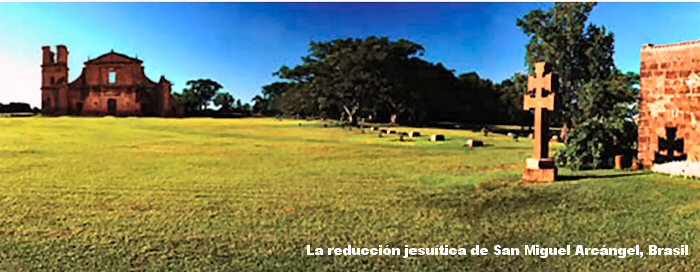

Hacia el año 1600, aparecen en el Litoral los GAUDERIOS o CHANGADORES. Estos fueron los primeros gauchos. Pocos años después los encontramos ya en la campaña bonaerense.

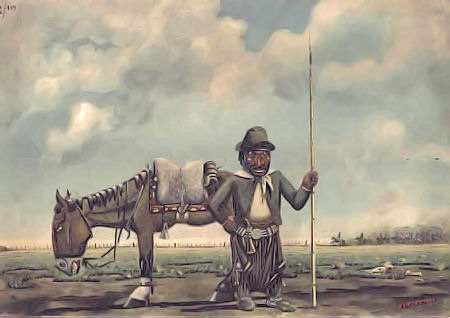

El ganado cimarrón tuvo mucho que ver, con la presencia del gaucho en estas tierras. En efecto, había por entonces en las desiertas llanuras pampeanas, miles de cabezas de vacas y caballos salvajes , sin dueños, denominados cimarrones. Y esos hombres que luego se llamaron gauchos empezaron a alejarse hacia la campaña donde podían subsistir sin mayor esfuerzo, pues con ese ganado de nadie satisfacían sus necesidades de sustento. Para comer bastaba con faenar un animal; lo demás lo brindaba la naturaleza : no les hacía falta nada más. De este modo empieza a dibujarse la imagen del gaucho libre , sin trabajo ni vivencia fija , recorre a caballo grandes distancias y duerme al descampado sobre su recado cuando lo sorprende la noche en la soledad de la llanura. Lleva una vida nómade y apartada de las ciudades.

Por entonces , las autoridades dan permiso a los dueños de tierras para realizar VAQUERIAS , es decir, para recoger y faenar el ganado cimarrón. El gaucho trabaja en ellas y debido a las expediciones que tienen que hacer para buscar el ganado , se van alejando cada vez más de los centros poblados y se diseminan por las pampas. Fueron pues los primeros paisanos que fundaron una sociedad campesina.

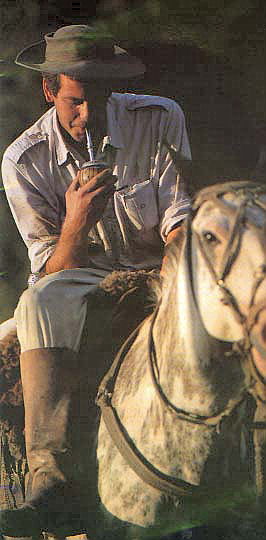

Sabemos que hacia 1661, el gaucho deambula de rancho en rancho (así se le decía a su rustica casa) , con sus infaltables lazos y facones , vestido con calzoncillos blancos , chiripá , poncho y sombrero. Tales prendas y los aperos de su caballo son los únicos bienes del gaucho , para quién la sociedad se reduce a la familia y a los compañeros de pulperias.

Las botas de potro y las espuelas de plata o hierro fueron típicas de nuestros gauchos. Aún hoy los paisanos se enorgullecen al lucirlas. La bota de potro , abierta en la punta , se hace con el cuero de la pata del caballo , que es muy flexible. La abertura ( por donde pasó la tibia del animal ) permite al gaucho estribar con los dedos.

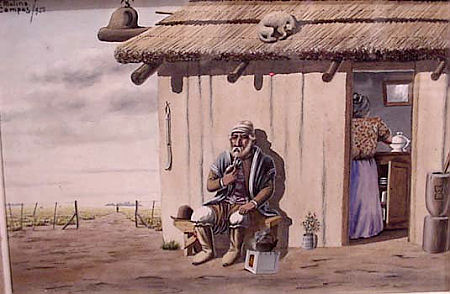

Su primitiva casa era un miserable refugio , pero a medida que se afinca , el gaucho levanta el rancho de paredes de barro y cubre la puerta con un cuero. Ese rancho pobre y pequeño que todos dibujamos en los primeros grados de la escuela. Como le bastaba matar una vaca o novillo para alimentarse , comía casi exclusivamente carne - asada y sin sal - , porque ésta era muy cara. Del animal sacrificado solo aprovechaba un trozo de carne y el cuero de las patas para hacerse un par de botas para canjearlo por yerba , galletas , etc.

Tal tipo de existencia continuó hasta que a principios del siglo XVIII el ganado cimarrón había disminuido tanto por causa de tales matanzas, que las autoridades dejaron de otorgar permisos para vaquear.

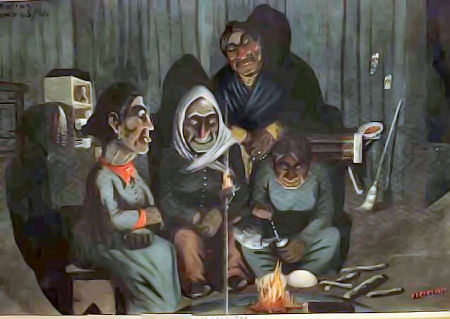

EL MATE - John Miers

"A causa de haberme despertado momentos antes de que aclarara, pude presenciar una curiosa y pintoresca escena. Parte de la familia se había levantado, y luego de encender fuego debajo del triángulo se habían apiñado a su alrededor tantos cuantos cabían; algunos estaban sentados sobre pequeños trozos de madera; otros sobre sus talones, con las rodillas tocándoles el rostro; las llamas arrojaban una luz intensa que, al contrastar con la densa sombra del fondo destacaban al grupo, sus rústicos trajes y extrañas posturas; el efecto era raro e interesante...

El Matecito hacía la rueda de mano en mano, y por el largo tubo de lata cada uno tomaba a su turno un sorbo de infusión de yerba del matecito o calabaza. El conjunto de la escena y las circunstancias del momento me llevaron a imaginar que estábamos vivaqueando entre los indios, o entre algunos salvajes, parias de la sociedad. Me levanté y me uní al grupo. Todos se apresuraron a hacerme lugar. Sin decir una palabra se preparó un matecito nuevo. Un viejo arrojó las hojas que estaban utilizando y sacó de debajo del cuero, sobre el cual estaba sentado, una piel de cabrito con las patas y la cola anudadas formando un saco; allí guardaba su provisión de yerba. Tomó un puñadito de yerba, lo puso dentro de la calabaza, y la llenó con agua que hervía en un recipiente de cobre, el cual constituye una parte esencial de los utensilios domésticos de cada gaucho. Entonces, introduciendo la bombilla, o tubo de lata (son generalmente de plata) lo revolvió, tomó un sorbo para asegurarse de su bondad, y me lo ofreció, tocando el ala de su sombrero en el momento en que yo lo recibía.

He sido un tanto prolijo en este relato al describir una costumbre que, sin variaciones en cuanto a preparación, utensilios o maneras, puede observarse entre ricos y pobres y es universal en estas regiones de Sudamérica. Esta gente nunca hesita en recibir en su boca el tubo que pocos momentos antes estuvo en la de otro. En la más pulida sociedad el mismo tubo pasa de uno a otro en idéntica forma."

EL MATE (1889) - Alfredo Ebelot

" ... Están ya todos formando rueda alrededor del fogón, acurrucados o sentados en unas cabezas de vaca. El que ha encendido el fuego tiene ya dispuesta la pava encima de la llama y coloca en el Mate la conveniente cantidad de yerba, sacándola de un pañuelo extendido en tierra al alcance de su mano.

Introduce enseguida la bombilla de lata, procurando con prudentes artificios

que los agujeritos que la terminan estén en contacto con los

fragmentos de yerba más gruesos. De lo contrario, la yerba pulverizada

taparía el tubo. Echa el agua caliente con precaución,

con gravedad. No es dado a todos echarla como se debe. En fin, con la

misma imperturbable seriedad, se toma la primera infusión. La

yerba contiene unos principios amargos que son los primeros en disolverse.

Sería grave imprudencia ofrecer el mate antes de sacárselos.

En fin echa nuevamente agua y da el mate al gaucho más cercano,

si están entre puros compañeros, o sino a la persona que

le merece deferencia, una mujer, el patrón, un huésped.

Nueva absorción por pequeños sorbos. El mate vuelve al

encargado de prepararlo, pasa a otro, circula de mano en mano.

A medida que va y viene, las fisonomías se animan, los ojos pesados de sueño brillan, el escalofrío matutino está reemplazado por un delicioso bienestar, la charla se arma que da gusto.

... El mate tiene una doble faz, como Jano. Se presta a la conversación y la alimenta, comunica a las largas veladas una jocosa versosidad. Por otra parte, acompaña bien los silencios contemplativos en que se mece la imaginación de los pueblos primitivos ... "

dibujo de Osvaldo Larrosa

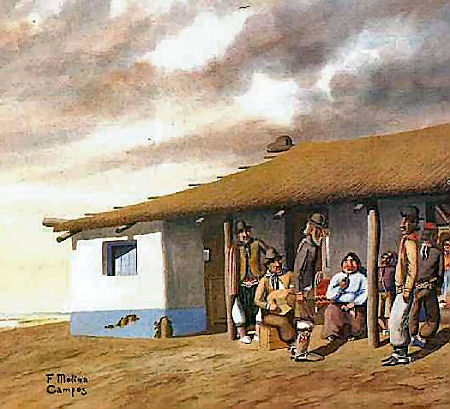

Florencio Molina Campos - vida y obras (1891-1959)

|

Dibujante y pintor costumbrista argentino, nacido en Buenos Aires el 21 de Agosto de 1891. Fue profesor de dibujo en el colegio nacional Nicolás Avellaneda de Buenos Aires, entre los años 1926 y 1948. Reflejó en sus obras temas del campo argentino y la vida de gauchos y paisanos, género que cultivó en el terreno de la pintura, el dibujo, la ilustración y la caricatura. Sus trabajos han sido expuestos en Paris, Nueva York y Los Ángeles. Ilustró el Fausto de Estanislao del Campo. Su primera muestra individual la efectuó en 1926, en la Sociedad Rural de Palermo, inaugurada por el presidente Alvear. |

Dejó en sus obras una visión novedosa del campo argentino y de sus paisanos, un poco caricaturesca y otro poco melancólica, pero de un realismo y de una autenticidad indudables.

Durante muchos años ilustró con sus paisanos almanaques de propaganda comercial. Fue periodista, pronunció conferencias, publicó cuentos, escribió criticas artísticas y colaboró en revistas y diarios.

En 1939 es contratado por firmas norteamericanas para trabajos de publicidad, y la campaña fue considerada la de mayor aceptación del año. En 1943 comienza otra serie de almanaques en Estados Unidos, para una firma relacionada con el campo, haciéndose popular en todos los lugares del país. Sus originales figuran hoy en la Universidad de Texas, y es el único artista extranjero en la Galería Charles M. Russell de Montana.

En 1942, Walt Disney lo contrata como asesor para la producción de varias películas de dibujos animados de ambiente argentino: "El gaucho volador", "El gaucho reidor", "Goofy se hace gaucho" y "Saludos, amigos". Ese año ilustra el Fausto de Estanislao del Campo, y en 1946, Vida Gaucha, libro de texto para estudiantes norteamericanos de español. Dejó ilustraciones para Tierra Purpúrea, de Hudson, y bosquejó el Martín Fierro y Don Segundo Sombra. En 1950 obtuvo el premio "Clarin" en el Salon Anual de Dibujantes. En 1956 viajo a Alemania occidental como invitado de honor al Festival Internacional Cinematográfico, llevando la película "Pampa Mansa" sobre motivos argentinos.

De su debut de 1926 en La Rural, siguieron varias muestras similares, completadas con las realizadas en Mar del Plata en plena temporada, hasta alcanzar Paris, donde se agotó su obra; Nueva York, Palm Springs, Los Angeles, Passadena, Laguna Beach, San Francisco, El Monte, Claremont (California), Miniápolis y Washington, y festejando el 30º aniversario de sus exposiciones, en la Galería Sudamericana de Nueva York, hasta su ultima en la Galería Argentina de Buenos Aires en 1959. Fallece el 16 de Noviembre de 1959 en la ciudad de Buenos Aires.Su esposa Maria Elvira Ponce Aguirre y sus amigos crearon la Fundación que lleva su nombre en 1969 y el Museo en 1979 en el partido de Moreno.

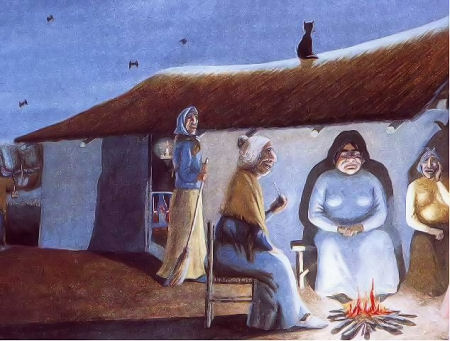

Despuntando el Vicio

Al solcito

Chismosas

Las lechuzas

LA PINACOTECA DE LOS POBRES

- por Osvaldo Vergara Bertiche

“Vengo de arar la tierra con mis manos encallecidas, tomaré mis frágiles pinceles. No sabría decir que me apasiona más: si transformar la tierra en vida o mostrar la vida de mi tierra”. Florencio Molina Campos.

Hace 76 años, en 1931, aparecían por primera vez los almanaques de la Fábrica Argentina de Alpargatas, ilustrados por Florencio Molina Campos. Almanaques convertidos en célebres y legendarios.

Desde el principio “los almanaques generan sorpresa y risas, al presentar al gaucho, a sus chinas, a los animales, todos ellos caricaturizados, mostrando una inmensa gracia y simpatía. Dichas imágenes, distintas de esos de nuestro campo, rompían con la tradición de mostrarlos comúnmente con una fisonomía adusta”. (Delfor Reynaldo Scandizzo – Todo es Historia – Nº 331 – Febrero de 1995).

Las láminas se imprimieron en una cantidad cercana a los 18 millones.

De esas imágenes dijo Córdova Iturburu: “Lo inesperado de las láminas residía en que el artista veía al gaucho como él se veía a sí mismo, riéndose de su pobreza, de sus debilidades, de sus carencias, de sus limitaciones”.

Jamás Florencio Molina Campos será condenado al olvido.

Sus pinturas, son nítidas, sorprendentemente vivas, muestran “los rasgos de los paisanos que vio, su apostura y sus gestos, la vestimenta, la humilde intimidad de los ranchos, el aire al mismo tiempo inocente y medio bárbaro, ingenuo y socarrón de esos peones, puesteros, domadores, reseros, jugadores de truco y comedores de asado, en medio de sus rudas tareas en la silenciosa llanura, apenas interrumpida por algún monte de talas o eucaliptus empequeñecidos por la lejanía.

También la absoluta presencia del cielo y la desmesura de tales campos sin agricultura que hace concentrarse al hombre en sí mismo e intensifica la presencia de las cosas, la silueta de un pájaro, un perro lejano o un cardo”.

“Cuando los pintó, esos seres y esas cosas ya se habían transformado o desaparecido con las mudanzas del progreso. Gracias a su poder evocador llegaron a nosotros aquellas gentes del sur. Se apoyan en la puerta de un boliche de campaña, los pies chuecos y una boina o un sombrerito sobre los ojos, pialan un potro en un corral, pasan - llegados no se sabe de donde – con sus caballos y sus carros, reaparecen con sus grandes dentaduras, hambrientas o risueñas, y sus sacos que les quedan chicos, sus oscuras mujeres de torta frita y mate, suficientes cuando calzan zapatos, doñas de respeto, gordas y perezosas de lavar ropa o sentadas delante de un horno. Con humildad y devoción, casi con inocencia, Molina Campos dejó un testimonio de ese pasado con una gracia y una frescura que no pierde uno solo de sus brillos con el paso del tiempo”.

“Pero entre la realidad vivida y el recuerdo la distancia interpuso un extraño elemento: el humor. Todo está visto a través de un lente que acentúa y exagera los rasgos y las expresiones. Más allá del realismo de un rostro, percibe lo que en él es peculiar y lo destaca, lo que primero salta a la atención en el conjunto de sus rasgos. Molina Campos capta al vuelo ciertas fisonomías, que en la vida pasan confundidas con el ambiente, y de ellas hace nacer lo cómico. Esas dentaduras adquieren una presencia rotunda, esas mejillas brillan como cobre a la intemperie”.

“En los ojos chispea la ironía, el regocijo, la chanza, nunca la tristeza o la resignación, salvo en algunos gauchos viejos de antiguas barbas, que llegan muy lentos a caballo o están presentes casi sin estar, en alguna fiesta. Viejos bardos de chiripá, densos y solemnes, a menudo empuñan guitarras que sonaron bajo ombúes o carretas, guitarras que saben historias del fondo de la pampa, encarnaciones del recuerdo y el olvido, depositarios de una remota sabiduría. A ellos los han sucedidos esos otros personajes rubicundos calzados con alpargatas, todavía ávidos de vivir”. (Diario Mar de Ajó)

Valeria A. García señala que: “La obra artística de Molina Campos surgió en una época en la que la elite porteña tenía sus ojos puestos en la tradición y el arte europeos. Florencio Molina Campos comenzó a mirar a su alrededor, comenzó a nombrar nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestra gente, mientras la elite artística se había encargado de ponerle nuevo nombre a los nombres extranjeros. En esa época de desarraigo artístico y cultural, Molina Campos impuso su estilo, un estilo que nació como consecuencia de su amor por su patria y sus costumbres”.

Cesáreo Belnaldo Quirós, al analizar la obra de Molina Campos dice: “Es el creador personalísimo de ese personaje que, derivando del gaucho legendario, y que tanta gloria le cupo como soldado de la Libertad y como montonero en las guerras intestinas, gasta sus últimas bizarrías dentro de su natural coraje, como hombre de "a caballo", domador si viene al caso, y siempre manejando el cuchillo, arma y utensillos sin rival en sus manos”.

“Molina Campos alcanzó las postrimerías de este curioso sujeto allá en su niñez, en las estancias de sus familiares, hecho él mismo, hombre de "a caballo" , conocedor del campo y sus faenas, y muy especialmente, de las "pilchas" y el apero de un montao. En esa comunión cotidiana, y conociendo el más allá del gaucho, del tape y del pulpero gringo, se encontró un día con la sorpresa de que aquel pasado y este presente, bullían en su espíritu, y así, sin propósito de trascendencia, sin saber dónde iba, encontró su forma de narrar, de dar vida, a ese personaje de las soledades; romántico, raptor de mujeres, confiado siempre en su caballo y en su cuchillo”.

”Así, su lápiz y su pincel, fueron requeridos trazos que la imaginación opulenta, bizarra del artista, marcaba en el papel. Solo, sin academias ni maestros, traduciendo esa verdad que llevan los predestinados, fue contando, Molina Campos, todo lo que sabía y había percibido en el campo abierto, en el rodeo, en las Fiestas, en la pulpería, en su propia guitarra y en ese enorme conocimientos de pilchas y sus nombres, y de pelos y marcas de montados”.

“De ese medio, de ese rigor de la vida campera, del extraordinario desapego de ese hombre de campo, por el interés material de las cosas, fue plasmándose ese personaje suyo, el gaucho: el Gaucho de Molina Campos, jamás por él ridiculizado, pues nunca supuesto tal descortesía, puesto que, lo que podamos encontrarle de caricaturesco, no es sino un recurso del que , el artista, sin saberlo, echa mano para dar más fuerza, más vigor, al extraordinario carácter de su obra”.

Y Hugo Monzón agrega:

“Florencio Molina Campos es un capítulo aparte en la historia de la plástica local, un capítulo asociado a la estampa popular de ribete caricaturesco y acento costumbrista que con el artista desborda los límites del género... Hay agudeza y penetrante observación en esas estampas que glosan aspectos de la vida en la llanura, fusionando cierta épica pampeana y el singular gracejo criollo, el ademán de un ritual cotidiano o el estatismo concentrado, silenciosos como la horizontalidad del campo. El gaucho, el paisano, está construido desde sus botas o alpargatas, hasta el apero, descriptos sus adornos y detalles con minucia miniaturista, introducido en un esquema personal que deforma rasgos hasta lo grotesco, sin desvincularse de la fisonomía campesina. Es espectáculo - gaucho para exportación - pero nunca más que eso: documento, historia, una literatura autóctona calificada gráfica y pictóricamente y cierto engranaje sutil aún en las más gruesas descripciones. Molina Campos confería un tratamiento a la figura, vigorosamente estilizada, y otro al paisaje, generosamente pictórico y elocuente, lírico y expresivo en su dimensión...".

Los almanaques, un material publicitario que fue revolucionario para la época, llegó a todos los confines y el Pueblo lo hizo suyo.

¿Qué sucedió para que así fuera? Ese pueblo, el de la Década Infame, sumergido y humillado se sintió representado y mes a mes conservó “en las paredes de los boliches, almacenes, casas y ranchos”, cada una y todas las láminas.

Esta colección se transformó en la más auténtica “PINACOTECA DE LOS POBRES”.