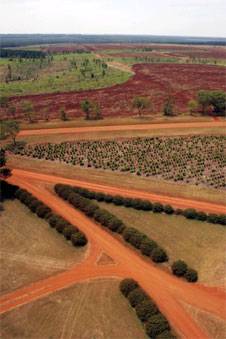

La Argentina es el mayor productor, consumidor y exportador mundial de yerba; una ruta que cruza las plantaciones de Corrientes y Misiones.

Los caminos del mate: rojos, verdes y ardientes

Por Carolina Reymúndez. De la Redacción de LA NACION

- 13/03/05

POSADAS.- Los caminos de la yerba son calientes como una pava hirviendo. Aunque mate con agua hervida es mate lavado, y eso en esta historia es pecado capital. Tan calientes como uno se imagina el infierno. Y rojos. Tan rojos que hasta los perros andan teñidos. Y los caballos y las plantas, y las paredes blancas de las casas. La gente no. Pero sólo porque se baña unas tres veces al día. La culpa es del suelo, que tiene mucho hierro. O será la sangre que chorrean las muertes que escribió Quiroga.

Bueno, no es para asustarse. También son caminos verdes, como la selva espesa y la planta de yerba, que en guaraní se dicen con la misma palabra: caá, pronunciado con esa a profunda que aparece cuando uno se hace gárgaras.

Todavía no existe una ruta perfectamente diseñada, con carteles y mates gigantes al costado del camino. Pero esa desprolijidad es lo mejor, y mucho no va a durar. Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se impulsa un proyecto para crear un camino con nombre y apellido, mapas explicativos y menos espacio para el azar. Hasta se declaró al mate Producto Autóctono del Mercosur (se consume en los cuatro países) y hay perspectivas de crear un corredor turístico más amplio, que llegue hasta el sur de Brasil.

La cosa está encaminada, pero falta. De este lado del mundo, los tiempos son lentos y la siesta dura lo que dura el calor, toda la tarde. Por ahora, cada uno arma su camino a gusto. Con más o menos hoja, polvo y también un porcentaje de palo para darle consistencia.

Una vista de las plantaciones de yerba del Establecimiento Las Marías desde una de las 18 torres de prevención de incendios, a 42 metros de altura; en la tierra más oscura que se ve al fondo se planta.

Números dulces: El granero del mundo es historia antigua, pero en yerba mate, la Argentina es campeón mundial. De consumo -los tomadores de mate usan 6,5 kilos de yerba por año-, producción -alrededor de 280.000 toneladas anuales- y exportación -créalo, los sirios adoran el mate y a los canadienses les gusta cada día más-. La mayoría de estos números se cultiva en el norte de Corrientes y Misiones entera, pero el corazón de la ruta está en el límite de las dos provincias, entre Gobernador Virasoro, Colonia Liebig, Apóstoles y las cercanías de Posadas.

Un viaje por aquí está lleno de manos, muchas más que en una ronda de mate. Guaraníes, conquistadoras, jesuitas, polacas, ucranias, criollas. Y en todas las épocas, manos lastimadas de tareferos, los cosechadores de la yerba.

Los caminos que unen las ciudades y pueblos son asfaltados, pero preguntando se llega a vías menos conocidas, atajos de tierra en buen estado. A los lados se ven los arbustos de yerba en cultivos de alta densidad (2000 a 6000 plantas por hectárea), muy diferente a los orígenes, cuando los guaraníes descubrieron el árbol, que crecía salvaje en la selva paranaense y llegaba a medir 20 metros. Para cosecharlo había que meterse en el monte en expediciones que duraban hasta 6 meses y de las cuales no todos volvían.

Ni bien llegaron, los españoles desconfiaron del mate y lo prohibieron por vicio, pero luego les gustó tanto que se consumía desde Buenos Aires hasta Quito, pasando por Lima. "El propio San Martín tenía su mate, uno muy pequeño, porque la yerba era cara. Ya lo dice el tango... la yerba de ayer secándose al sol...", cuenta Alejandro Larguía, ingeniero agrónomo de Posadas. Y también, historiador. El hombre, bisnieto del ex presidente Nicolás Avellaneda, es una computadora de historia argentina, y está por publicar su segundo libro, Itapoá, que cuenta sobre Misiones y los pioneros de la yerba.

La yerba es un pilar de la economía de Misiones.

El otro es la explotación forestal. Por eso se ven lomas y cuchillas

con los tronquitos flacos y alineados de pinos elliotti y eucaliptos.

Muchas empresas que plantan yerba también tienen una división

forestal. Como Establecimientos Las Marías, en Virasoro, que

vendría a ser la Microsoft de las yerbateras y una de las más

tradicionales, con 80 años cumplidos en 2004. ¿Sólo

80? Sí, porque cuando los jesuitas fueron expulsados, allá

por 1768, se abandonaron los cultivos hasta principios de 1900.

De las plantaciones al secadero, un viaje por la tierra roja.

Nativos de Las Marías

-¿De dónde sos?

- De Las Marías.

-Pero, ¿dónde naciste...?

-En Las Marías.

El que habla es Tuzi, chofer de la empresa. Como él hay muchos, hijos de trabajadores que nacieron en el mismo establecimiento, donde viven familias de empleados y hay una escuela para 600 alumnos. Trabajan jóvenes, pero también gente grande que muestra orgullosa el anillo de oro que les dan después de 25 años de trabajo.

Yerbales, teales y pinos, más de cinco mil hectáreas cultivadas y una planta modelo para el procesamiento de la hoja verde. El viajero que llegue hasta aquí puede dejar su auto y recorrer en una combi los pasos que sigue la hoja verde, desde el vivero y la plantación hasta el paquete de Taragüí (Corrientes, en guaraní), que uno elige en la góndola.

En el universo yerbatero cosecha se dice tarefa. Es una tarea para hombres duros, pero también la hacen mujeres y niños, como en la vid. Algunos tienen los papeles en regla y muchos trabajan en negro. Aunque con la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, la situación se está regularizando. En la tarefa se poda la planta, quitando las hojas maduras y tirándolas sobre un lienzo hasta que se juntan entre 70 y 100 kilos. Después se ata por las puntas formando un raído. En unas pocas empresas ese tremendo paquetón se levanta con un guinche y se pone en un camión. Pero los pequeños colonos lo hacen a hombro, entre cuatro que tengan fuerza. O que se la inventen.

Próximo paso: las hojas entran en una etapa de peluquería. Primero, un shock de fuego para que pierdan el agua y varias horas de secador lento antes de la trituración o canchado, nombre que viene de antes, cuando se volcaba la hoja seca en un espacio grande o cancha y se partía a golpes.

Como el vino de guarda, la yerba se estaciona entre 9 meses y un año, donde toma ese color conocido. En el molino, cada yerbatera crea su propia receta. Intervienen catadores, que llegan a probar 200 mates por día. Y lo más curioso: cuando llegan a la casa, saludan a la familia y ¡se toman unos mates!

Por esta zona el mate se sirve en un porongo o calabaza larga y de boca ancha. Caliente o tereré, versión helada, con los hielos sobre la yerba y cebada con agua o limonada bien fría. Y circula, por esta ruta el mate circula. Como la imagen de Nuestra Señora Gaucha del Mate, una virgen paisanita, con trenzas y una pava en la mano. La pintó María Inés Kruzelniski, una artista ucrania de Apóstoles a pedido de un monje salesiano, que quería una imagen bien argentina.

A unos 30 km de Virasoro, Colonia Liebig es un pueblito con nombre alemán y pasado inglés. Desde fines de 1800 y hasta 1970, la Compañía Argentina Liebig exportaba corned beef y extracto de carne a Inglaterra, y en Colonia Liebig se abastecía del ganado que viajaba en tren hasta Pueblo Liebig, en Entre Ríos, donde estaba el frigorífico y se faenaban más de mil cabezas por día.

De aquellos años, cuando la zona era parte de

la estancia La Merced, de más de 10.000 hectáreas, queda

poco y nada. Hoy, el pueblo vive por la Cooperativa Liebig, una yerbatera

en crecimiento, con 140 pequeños productores asociados. Los colonos

extrañan la época del oro verde, cuando la yerba era un

buen negocio. Pero dicen -será que tienen tantas ganas- que está

volviendo.

De las plantaciones al secadero, un viaje por la tierra roja.

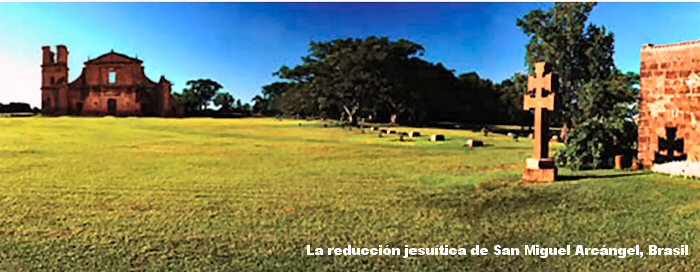

San Ignacio Miní

Cuenta Pau Navajas, director del Establecimiento Las Marías, en su libro Caá Porã´í, El espíritu de la Yerba Mate, que los hombres de la Compañía de Jesús situaron sus misiones "deliberadamente lejos de los colonizadores criollos; se adentraron en la espesura selvática y así pronto comprendieron el espíritu de la yerba [...] que se transformó en una fuente de ingresos que permitió construir talleres, iglesias, pagar impuestos y organizar la vida de las reducciones". Entre muchas otras habilidades, los jesuitas les enseñaron a los guaraníes a plantar yerba y secarla o más bien ahumarla en el barbacuá, un horno casero. San Ignacio Miní (su par más grande o Guazú está en Paraguay) fue fundada en 1610, destruida en 1817 y restaurada en 1940. Está a 60 km de Posadas, y en el camino están las ruinas de Santa Ana y Loreto para visitar (todas con la misma entrada, de $ 6). Mejor ir bien temprano o por la tarde, todo es más fresco. En San Ignacio se puede visitar la Casa de Horacio Quiroga (entrada: $ 2).

Yerba triturada o canchada.

Del vivero al molino

Un kilo de café contra 6,5 de yerba mate por año, el consumo per cápita en la Argentina, según números de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Hacer cada kilo de yerba requiere un proceso largo. Desde que nace la planta en el vivero hasta que se puede cosechar pasan tres o cuatro años. A partir de ahí entra en la cadena productiva: tarefa o cosecha, secado y canchado. Después: molido fino, elaboración... y al supermercado.

Las hojas van al secadero.

Llega la hoja verde.

Fotos nota: Emiliano Lasalvia