10 |

|

« El Comercio : anterior |

siguiente : La Planta » |

|

Con la expulsión de los Jesuitas sobrevino la decadencia de los yerbales y las tentativas para restablecer las plantaciones no tuvieron éxito sino hasta 1911, en que comienza a expandirse el cultivo hasta nuestros días y en la actualidad la producción ha ido creciendo en cantidad y variedad: yerba con y sin palo, con hierbas, saborizada, etc. A pesar de todas las vicisitudes y los malos presagios de épocas pasadas, el mate hizo su historia y continúa vigente. |

El 25 de junio de 1767, fiesta del Sagrado Corazón y antes de rayar el alba, en la Casa Profesa y en todos los colegios de la Nueva España -en las Misiones fue después- se presentaron las fuerzas armadas con el delegado del virrey que notificó que por orden del rey Carlos III, todos los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y tendrían que salir para España sin más pertenencias que el breviario, la ropa puesta y el dinero que pertenecía a cada uno.

Entre los decires y maldecires que causaron su expulsión se achacaba a los jesuitas haberse enriquecido enormemente en las misiones, haber intervenido en política obstaculizando a los reyes de España y hasta haber planeado el asesinato de los reyes José de Portugal y Luis XV de Francia.

Sin embargo la razón fue más profunda: los jesuitas, a diferencia de otras órdenes religiosas se negaban a negociar nada con los estados no católicos. La actitud, entonces sin excepciones, de los defensores de los derechos de la Santa Sede contra los regalistas (los defensores de las regalías o derechos privilegiados de la corona en las relaciones de ésta con la iglesia) fue la verdadera causa para la extirpación de los jesuitas en los países católicos.

El despliegue de fuerzas y las amenazas evitaron que los alumnos, amigos y parientes de los Jesuitas pudieran hacer nada más que un poco de ruido, pero los ánimos se calmaron pronto gracias a las tremendas represalias. Después de un penoso viaje que duró mucho tiempo y que costó la vida a muchos, al llegar a España los jesuitas fueron desterrados otra vez, ahora a los Estados Pontificios a donde empezaron a llegar en lamentable estado de miseria en septiembre de 1768.

Este hecho marcó el comienzo de la declinación en una de las regiones más florecientes y pobladas del virreinato, y la pérdida a manos de los portugueses de la mitad del territorio de las Misiones. Esto desembocó en la parcial destrucción de los particulares modos de producción colectiva y especialmente de la protección frente a la servidumbre que había significado la enorme tarea de estos 1577 padres y hermanos, que trabajaron durante casi 160 años para llegar a conformar 30 pueblos que en su plenitud alcanzaron a albergar a más de 100 mil guaraníes bien alimentados y vestidos (mejor que en Buenos Aires, Tucumán y Córdoba en algunas épocas, como lo ha comprobado la profunda investigación del P. Carbonell de Massy) y cuya área de ocupación urbana y agrícola ganadera abarcó las regiones que hoy componen el sur del Paraguay y de la provincia de Misiones, el oeste de Corrientes y casi la mitad de Rio Grande do Sul en Brasil.

El nombramiento por parte de Carlos III de administradores legos que, por desconocimiento en la mayoría de los casos, pero también por desidia y deshonestidad, dejaron caer en pocos años la obra de los guaraníes hasta entonces administrados por la Compañía de Jesús. Se comenzó a producir así una diáspora de los naturales más capacitados, desde la región hacia Corrientes, Entre Ríos e incluso Santa Fe y Buenos Aires, donde las habilidades artesanales adquiridas hacían de estos guaraníes unos profesionales muy requeridos.

Los pueblos comenzaron a descender lentamente en su tasa poblacional, y sus edificios a decaer. La mayoría de las comunidades guaraníes que permanecieron en las antiguas misiones comenzaron a esparcirse por el territorio rural, para establecer una economía de subsistencia y resistir al lento despojo al que estaban siendo sometidas.

Sin embargo, la pujanza de estos pueblos demostró que lo aprendido con los jesuitas no fue en vano, y con el apoyo de Belgrano que reconoció su autonomía, y de la mano de administradores honestos como Juan de San Martín (padre de José Francisco) fundaron antes y después de 1810 nuevos asentamientos en áreas donde las vaquerías manejadas mediante estancias les permitieron subsistir dignamente (así lo testimonian San Miguel y Loreto en el Iberá, Mandisoví, Salto Chico y otros asentamientos ubicados en territorio de las actuales Corrientes y Entre Ríos sobre el Uruguay).

Pero el secreto del cultivo de la yerba mate se perdió, a pesar de haberse ofrecido luego un premio a aquél que "descubriera nuevamente el procedimiento". Toda la yerba del Paraguay se procuraba, hasta principios del S. XX, de los bosques del norte del país, donde crecía como especie silvestre pues las tentativas de los españoles y de sus esclavos indios para re-establecer las plantaciones de mate no dieron resultado.

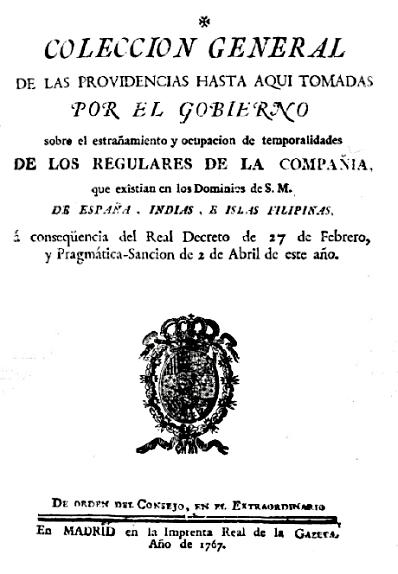

Decreto de expulsión de los jesuitas de

España despachado por Carlos III el 27 de febrero de 1767

![]()

Medio siglo después, el célebre médico y naturalista francés Aimé Goujaud, conocido como Bompland, inició los primeros estudios científicos sobre la planta de yerba mate, su cultivo y sus usos. Con ese propósito visitó en 1820 el Paraguay, donde solicitó permiso para recorrer algunos yerbales, pero, ante el temor de que sus estudios pusieran en peligro el monopolio que sobre la yerba mate ejercía el Paraguay, fue tomado prisionero y confinado al interior del país de donde recién fue liberado en 1829 ante gestiones de Alejandro Humbolt y del gobierno francés.

Fue Federico Neumann en la Colonia "Nueva Germania" en el Paraguay, al margen del río Aguaray Guazú, quien luego de muchos años de fracasados intentos logró obtener la germinación de semillas de yerba mate en 1896, obteniendo por primera vez en 1901, después del esplendor de la época jesuita, un producto elaborado con yerba mate de cultivo.

Tras los ensayos y tanteos iniciales, a partir del año 1911 comienza a expandirse el cultivo hasta nuestros días y en la actualidad la producción ha ido creciendo en cantidad y variedad: yerba con y sin palo, con hierbas, saborizada, etc.

A pesar de todas las vicisitudes y los malos presagios

de épocas remotas, el mate hizo su historia y sigue vivo. Quedan,

como testimonios de su voluntad de permanencia y de conquista, piezas

que atestiguan su devenir, desde los sencillos mates pampas y araucanos

a otros ilustres, como el austero mate de campaña del General

San Martín y su contracara, el mate “atado” de calabaza,

con adorno y bombilla de oro, el “Mate Federal” que perteneció

a Encarnación Escurra de Rosas; los mates de Marcelo Torcuato

de Alvear y el de Hipólito Irigoyen; mates de indudable filiación

con la estética del Art nouveau y del Japanisme; sofisticados

mates de porcelana hechos en Inglaterra y Alemania que supieron tener

gran difusión entre las familias adineradas rioplatenses del

1900.

Al visitar las ruinas jesuitas en 1903, observa Leopoldo Lugones: "Se ha pretendido restaurar los cultivos en el Paraguay; pero la gente del pueblo cree allá, que quien planta yerba muere al año siguiente, y todo fracasó. El ocio tropical tiene un incentivo hasta en las leyendas. Helechos y tréboles gigantes son el tapiz de las antiguas habitaciones de las Misiones; raíces y vástagos componen a sus ruinas una verdadera decoración, cual si quisieran restaurarlas con arte salvaje. De pronto se nota una enredadera que es, para ese fuste, astrágalo perfecto; o una mata de iridáceas que forma naturales caulículos a aquella columna decapitada. Y el silencio es cada vez más profundo, cada vez más grato. Una extraviada planta de yerba trae a la mente, como recuerdo impreciso, la pasada historia".

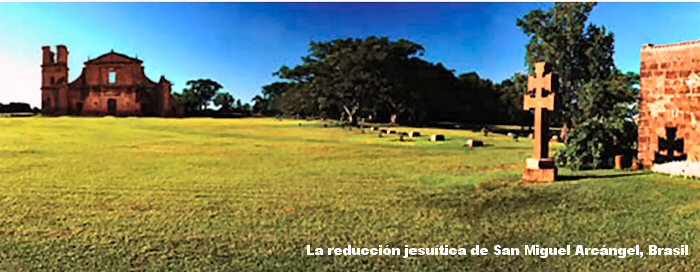

Misión San Miguel, Brasil - foto de la artista

En la actualidad: Operación Internacional

En 1970, el gobierno paraguayo solicitó asistencia a la UNESCO para salvar del abandono y la destrucción definitiva el acervo aún existente de las Reducciones Jesuíticas. La UNESCO organizó en Asunción tres reuniones internacionales, de las que surgió el proyecto “Ruta Jesuítica”. Pero fue a través del Padre General de los Jesuitas, Padre Arrupe, que se llegó a la creación de la “Fundación Paracuaria”, en Nuremberg, sede de la Missionsprokur S.J., que es la que financió y financia parte de los trabajos (con los años se suma fuertemente la AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional).

En Paraguay se rescataron 572 imágenes, objetos litúrgicos, altares y frescos (distribuidos en museos diocesanos, iglesias parroquiales, capillas y ermitas) y se restauraron y consolidaron las ruinas existentes de los 9 pueblos jesuíticos originarios: San Ignacio Guazú (fundado en 1610), La Encarnación del Verbo Divino de Itapúa (1615), San Cosme y Damián (1632), Santa María de la Fe (1647), San Juan Bautista (1697), Santa Rosa (1698), Jesús del Tavarangué (1685) y Santísima Trinidad del Paraná (1706).

Pero las tareas de restauración y preservación no se limitan a Paraguay : en medio de la selva boliviana - casi en la frontera con Brasil - se encuentra un rosario de pueblos que, en el esplendor de la evangelización jesuita, conformaron la llamada Chiquitanía.

Campanario y Casa de Reunió de los Caciques

- Misión San Javier, Chiquitanía - foto de la artista

Hoy, bajo la mano de los Franciscanos alemanes, las

Misiones siguen funcionando como ayer. A pesar del turismo, que es principalmente

europeo, estos pueblos siguen el sistema de vida colonial. San Javier,

Concepción, San Ignacio, San Rafael y San José parecen

vivir para la conservación de sus iglesias, todas monumentos

nacionales, y, desde 1991, Patrimonio Histórico y Cultural

de la Humanidad.

Bibliografía

Assadourian, Beato, Chiaramonte, "Argentina: de la Conquista a la Independencia", 1986.

Assunçao, Fernando, "El Mate".

Cunninghame Graham, R.B. "La Arcadia Perdida. Una historia de las misiones jesuíticas, Memoria Argentina. Emecé 1901- 2000.

Descola, Jean, " Quand les Jésuites sont au Pouvoir ", Librairie A.Fayard, Paris, 1956.

Galileano, A. M.,"Las Reducciones Guaraníticas", Ediciones Culturales Argentinas, BA, 1979.

La Nación, "El Ritual Amistoso del Oro Verde", Norte nº 200, 10-jul-1998.

La Tierra sin Mal, Hélène Clastres, Ediciones del Sol, BA, 1975

Lugones, Leopoldo,"El Imperio Jesuítico" Biblioteca Personal, Bs As. 1985.

McNaspy, Clement, S.J. "Una Visita a las Ruinas Jesuíticas". Centro de Estudios Paraguayos C.E.P.A.G Asunción - Paraguay 1987

Marx, P. José, "Las Misiones Jesuíticas", Casa Parroquial, Misiones, Argentina, 1994.

Siwak, Pedro, "500 Años de Evangelización Americana", T/ I, Ediciones del Encuentro, Bs As 1991.

Thomas, Oscar Alfredo, "Misiones y el Rescate de una Identidad Histórica", 2007 en su website www. oscarthomas.com.ar

Villanueva, Amaro, "El Mate - arte de cebar", Fabril Ed. Bs. As. 1960

Wikibooks, "Manual del mate y de la yerba mate", Internet

Wikipedia, Enciclopedia colaborativa online, Internet

DISCLAIMER : La información contenida en este sitio web, y pese a los exhaustivos chequeos realizados, puede contener errores o imprecisiones, los cuales agradeceremos nos sean informados para su corrección. Las fotos e imágenes en las que no se menciona expresamente la fuente han sido extraídas de diversos sitios de Internet y se presupone son de dominio público. Si ud. es el propietario de los derechos de cualquiera de las imágenes, y no desea que figuren aquí, póngase en contacto con nosotros y las mismas se retirarán a la mayor brevedad. Email: info@oroverdejesuita.com.ar

|

« El Comercio : anterior |

siguiente : La Planta » |