5 |

|

« la Virgen de Caacupé : anterior |

siguiente : misiones argentinas » |

|

Los jesuitas, en las primeras décadas del siglo XVII, descubrieron la técnica de cultivo de la yerba mate a punto tal que fue el primer producto exportable al resto de las provincias coloniales, obteniendo así importantes beneficios económicos. |

En los tiempos de la Conquista, la planta sólo se obtenía en la Sierra de Mbaracayú, en el Guayrá, unos 500 kilómetros al Norte de Asunción, donde crecía naturalmente en estado salvaje, en bosques lejanos al norte del Paraguay. El acceso hasta ese lugar era dificultoso, y muchos de los que iban hasta allí con la intención de lograr beneficios por el buen precio que se pagaba, sucumbían ante un medio hostil y un clima insalubre.

Salvo la Sierra de Mbaracayú en el nordeste, no hay montañas de altura considerable en el territorio de las Misiones, por cuyo centro corren los ríos Paraná y Uruguay, formando este último el límite sudeste. Las llanuras onduladas y los bosques alternan con las ciénagas llamadas esteros. Por todo el territorio el clima es saludable, excepto hacia las colinas arboladas del norte donde crece la yerba mate.

Los jesuitas comenzaron su labor misional primero en

el Guairá (en la confluencia de los ríos Paraná

y Paranapanema, actual estado de Paraná en Brasil) y luego en

la región con forma de triángulo cuyos vértices

fueron Santa María de Fe en el Paraguay, cercana al Tebicuary,

Santo Angel Custodio en el actual Rio Grande do Sul, y Yapeyú

en Corrientes. Esta área, luego del éxodo obligado de

las reducciones del Guairá por el ataque de los bandeirantes

esclavistas, se vio así enriquecida por el aporte de los guaraníes

que se trasladaron desde aquella región.

Los Indios, cuando estuvieron al servicio de los Españoles, morían en masa durante los trabajos de la recolección obligatoria del mate, en medio de las selvas tropicales, sin albergue, sin otro alimento que la hierba recolectada, muriendo por centenares de fatiga y por las epidemias en el lugar mismo de su trabajo. Los diecisiete años de activa recolección yerbatera habían hecho intolerable la crueldad de los encomenderos españoles; de modo que cuando Alfaro, Visitador de la Corona, realizó la investigación que ésta le había encomendado sobre la situación de los indios paraguayos esclavos, no vaciló en tomar su partido, de acuerdo con los Jesuitas, cuya acción apoyó decididamente.

Entre los méritos de los Jesuitas figura el de humanizar, perfeccionar y racionalizar la recolección del mate salvaje. Los padres acompañaban a los nativos en las expediciones de recolección, haciendo alternar el trabajo, el descanso, los juegos, la caza y los ejercicios de piedad. El lado aventurero de la expedición no carecía de atracción para estos hijos de nómades; ellos debían vivir semanas, lejos de los suyos, en condiciones precarias, bajo la perpetua amenaza de serpientes y animales carnívoros.

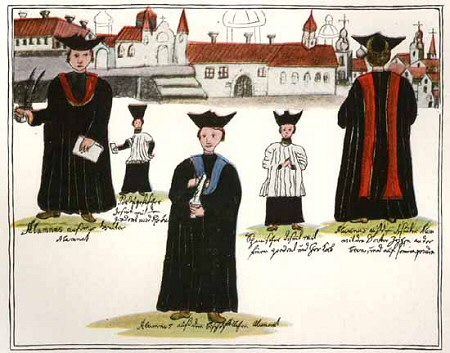

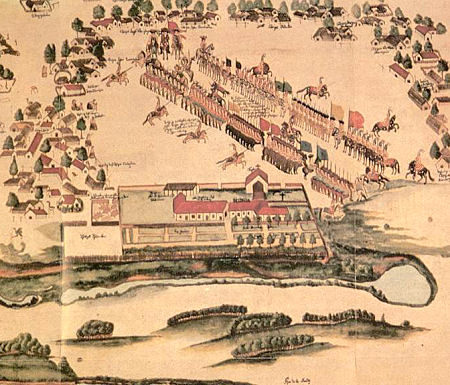

Ilustración del padre jesuita Florian Paucke

Fue en esas montañas de Mbaracayú donde los Jesuitas procuraron las semillas del Ilex paraguariensis para plantarlas en sus reducciones pero existía la dificultad de que las semillas no germinaban, y no fue sino hasta después de pacientes y largas pruebas que el cultivo y la reproducción de la yerba en plantaciones artificiales se lograron, pues finalmente los padres jesuitas encontraron un sistema de fecundación y en 1750 habían unas 700.000 plantas en sus yerbatales, para proveer de yerba dos veces al día a unos 90 mil habitantes de las reducciones, y para pagar el tributo al Rey.Así, los Jesuitas lograron transformar a los guaraníes en ciudadanos del reino, librándolos de la sumisión encomendera al establecer una economía que les permitió pagar su tributo a la Corona. Esta actitud les significó más de una decena de expulsiones parciales, previas a la definitiva de 1687-88, con pérdida de enseres y propiedades, especialmente en Asunción, cabecera política de la cual dependía la mayor parte del territorio de las misiones.

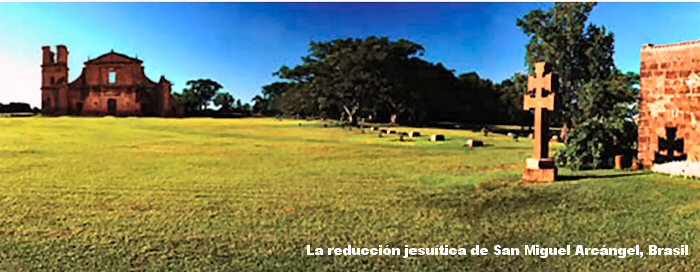

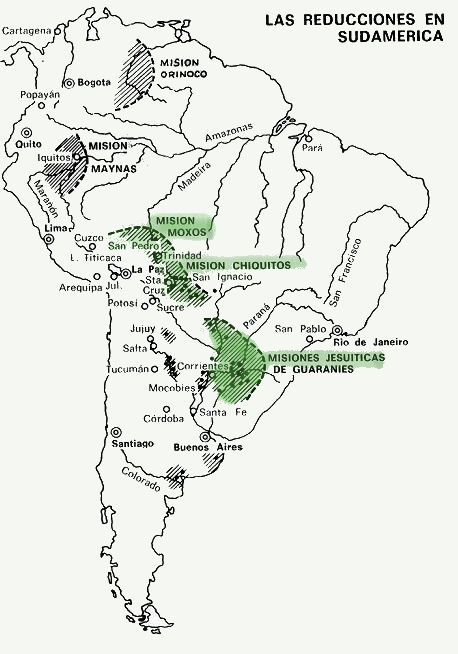

En color: recorridos de la artista

Entre 1610 y 1768 esta Orden fundó y mantuvo 32 pueblos misioneros en un vasto territorio del actual Paraguay y las regiones fronterizas de Brasil, Argentina y Uruguay, además de los correspondientes a las Reducciones de Moxos, Chiquitos, Maynas y Orinoco (ver mapa). Se suele hablar de las Reducciones Jesuíticas, porque la idea principal era sacarlos de la selva y de conducirlos (="reducirlos") a los pueblos expresamente fundados para ellos. Así era más fácil cristianizar y civilizarlos. Entre una y otra amenaza, muchas tribus guaraníes aceptaron la invitación de los predicadores Jesuitas, que se adentraban en la selva con flautas, arpas y laúdes, y llamaban con su canto y su palabra a un reino de paz. Para ello, los Jesuitas habían aprendido a la perfección el idioma guaraní y, sabiendo la creencia aborigen, habían traducido a la tierra sin mal como el paraíso, y al dios guaraní Tupá -del cielo, del trueno y del rayo- como el Dios católico.

La prédica Jesuita tomaba los elementos religiosos

guaraníes y los convertía a una versión católica.

Con esto seguían un método que hasta cierto punto respetaba

la cultura y la lengua de los indígenas guaraníes. Sobre

todo era importante el aislamiento total de los demás españoles,

que hasta entonces, bajo pretexto de cristianizarlos, habían

sometido a los indios a una especie de esclavitud, llamada encomienda,

que estaba produciendo la desaparición de los guaraníes

y otras etnias americanas, que eran aprovechadas como mano de obra servil

por los terratenientes españoles y criollos. Este creciente desastre

demográfico obligó a la Corona a plantearse, a partir

de finales del siglo XVI, la creación de reducciones dirigidas

por la Iglesia que pusieran coto a estos atropellos y resguardara la

mayoritaria población que representaban los pueblos indígenas.

En las Reducciones Guaraníes - hoy Paraguay, Argentina y Brasil, ver mapa arriba - como en las de Chiquitos y Moxos, el lujo mayor de los indios era el mate y para producirlo trabajaban en los yerbales del mismo modo que en los campos: en bandas y procesiones, al compás de himnos y encabezados por un sacerdote. En ellas, los indígenas cultivaban tanto las parcelas de cada familia, denominada Abambaé ("propiedad del hombre"), como la tierras Tupambaé ("propiedad de Dios"), destinadas a mantener el templo, la escuela y los necesitados. Además, los Jesuitas crearon canales de irrigación y máquinas hidráulicas que bombeaban el agua de los ríos para alimentar los viveros y prevenir los temibles años de sequía.

Un orden estricto de horarios, marcados con campanas, hacían de cada día un solo día repetido, en donde se oraba, se trabajaba, se enseñaba y se aprendía, se dormía y se volvía a despertar para repetir el mismo ciclo. Las casas eran de piedra, techo de paja y piso de tierra, y siempre una gran Iglesia coronaba el pueblo trazado con estricta distribución. En las Reducciones sobrevivieron muchas costumbres y formas de organización social aborígenes.

Los padres jesuitas, en lugar de reemplazar la tradición guaraní de "casas abiertas" y propiedad comunal de bienes y servicios, la potenciaron mediante la incorporación de tecnología apropiada y formas asociativas de producir hacia dentro de la comunidad, y de compartir hacia fuera, entre las distintas comunidades.

Esta manera solidaria de producir y compartir el fruto del trabajo, no excluyó la diferenciación de aquellos con mejores aptitudes, permitiendo que a través del abambaé (la producción para sí mismos) alcanzaran una calidad de vida algo diferenciada del resto. Pero esto, que constituía evidentemente un incentivo material y social apuntado hacia la superación del conjunto por emulación, no impidió que el tupambaé (producción comunitaria) constituyera el objetivo principal. Esta atención comunitaria de los intereses cubría tanto la agricultura y la ganadería, como aquellas tareas que requerían especialidades muy concretas (herrería, ebanistería, albañilería y otras artes y oficios, incluyendo músicos y copistas) Véase al respecto, El Arte Jesuítico.

Misión Concepción - Altar, vista frontal

Misión San Javier - interior de la Catedral, vista desde el púlpito.

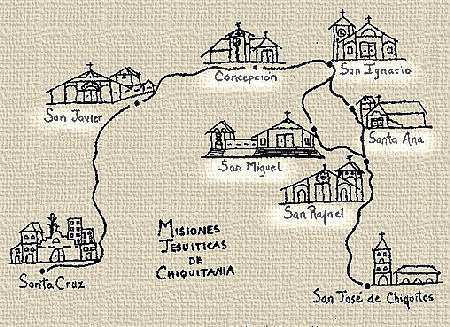

La solidaridad como definición hacia dentro de las reducciones, se repetía en la relación de éstas entre sí. Aquellas que poseían mejores condiciones para la producción de granos o yerba mate, compensaban su producción con la carne o las artesanías que producían otras reducciones. Así por ejemplo, Yapeyú se caracterizó por sus grandes vaquerías, tanto en la actual Corrientes como en la otra orilla del Uruguay, mientras que Loreto fue por excelencia cuna de maestros carpinteros y herreros. Encontramos así una de las explicaciones fundamentales de la decadencia, posterior a la efectiva salida de la Compañía de Jesús en 1768, en la ruptura de estos lazos solidarios entre las comunidades, impulsada por la administración real.

Chiquitanía - Misiones Jesuíticas - apoye el cursor sobre los lugares resaltados para mayor información sobre los mismos.

En las Reducciones hacia el año 1744, la Compañía de Jesús realizó un censo poblacional que arrojó un total de 84.000 indígenas. Aunque las Misiones reconocen antecedentes teóricos en la Utopía de Tomás Moro, se puede decir que el fruto histórico tuvo una forma única e irrepetible, producto de la unión entre los misioneros jesuitas, la cultura religiosa guaraní y la situación social extrema que la conquista imponía. Voltaire escribió sobre ellas "El asentamiento de los jesuítas españoles en Paraguay, muestra, en cierto sentido, él solo, el triunfo de la humanidad. Parece expiar las crueldades de los primeros conquistadores. Los Jesuítas en América del Sur, ofrecieron un nuevo espectáculo al mundo".

Para lograr el orden administrativo en tan grandes poblaciones, los jesuitas habían respetado la autoridad de los caciques, que “reducidos a republicas” según sus palabras, atendían reclamos de justicia y la administración de los pueblos desde sus puestos de alcalde o regidores del Cabildo. La organización municipal, la salud, el cuidado de los campos y los ganados les importaban tanto como la catequesis y las enseñanzas de artes y técnicas. Los pueblos más antiguos tenían iglesia de madera con tres naves, escuela para niños y niñas, banda y coro para las funciones religiosas y las fiestas. Cada Reducción contaba con sólo tres o cuatro jesuitas: el cura, un compañero y a menudo, un hermano coadjutor. La excepción era Candelaria, que por ser Sede del Superior de las Misiones y encontrarse allí los almacenes generales, había de 5 a 7 jesuitas. De manera que el número de misioneros en el conjunto de las treinta reducciones no excedió jamás el total de ochenta. En elmomento de la expulsión, había en total tan sólo 77 misioneros

Ilustración del padre jesuita Florian Paucke

El espíritu guerrero también fue encauzado:

para enfrentar a los ataques de los bandeirantes paulistas que buscaban

esclavos, los jesuitas crearon compañías de infantería

y caballería guaraní, con los tuvichás como

oficiales. Usaban arcabuces y flechas, y recibían entrenamiento

diario. Las misiones jesuitas organizadas en Paraguay, Chiquitos, Moxos

y Maynas desempeñaron un importante papel en la definición

de los límites del imperio español en Sudamérica,

funcionando como fuerza de contención ante la expansión

portuguesa en la región del Río de la Plata y el Amazonas.

Aunque derrotaron a los portugueses en 1641 en la batalla de

Mboboré, los jesuitas se vieron obligados a evacuar todas

las misiones situadas en la zona sur de Brasil y a concentrar a la población

guaraní en la zona media de los ríos Paraná y Uruguay.

A partir de ese momento, las Reducciones guaraníes se convirtieron

en un elemento fundamental en el sistema defensivo de Sudamérica,

al demarcar zonas de frontera y proteger a las colonias del Río

de la Plata de las incursiones portuguesas. Las autoridades coloniales

pidieron su auxilio varias veces y, aun después de la expulsión

de los jesuitas en 1768, estas milicias contuvieron los avances portugueses,

cuidaron las costas contra los corsarios, enfrentaron a indios rebeldes

y participaron en las guerras de la Independencia. En 1815, el célebre

Andresito Guacurarí fue nombrado Comandante de Misiones

por José Artigas, y con un ejército de "tapes"

(guaraníes) derrotó a los portugueses que invadían

la Banda Oriental.

Angel de cerámica recubierto de nácar - Iglesia San Javier, Chiquitanía, Bolivia

|

« la Virgen de Caacupé : anterior |

siguiente : misiones argentinas » |